地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本コラムでは海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

海洋交易防衛戦略

〝征西府〟は「海洋国家にとっての広義の国防戦略=狭義の国防戦略+海洋交易防衛戦略」と定義しているのであるが、〝狭義の国防戦略〟は島嶼海洋国家、交易的海洋国家、そして疑似島嶼海洋国家ではその内容と性質に大きな相違があるのと違って、全ての海洋国家は自国の存立を左右する海洋交易の安全を確保するための海洋交易防衛戦略を必要としている。

とはいっても、陸上交易ルートが全く存在せず全ての交易を海洋交易に頼っている島嶼海洋国家と、海洋交易と陸上交易を並行して実施してる交易的海洋国家や、海洋交易の状況が悪くなった場合には陸上交易である程度は代替えできる交易的海洋国家では、海洋交易防衛の重みが異なることは言うまでもない。

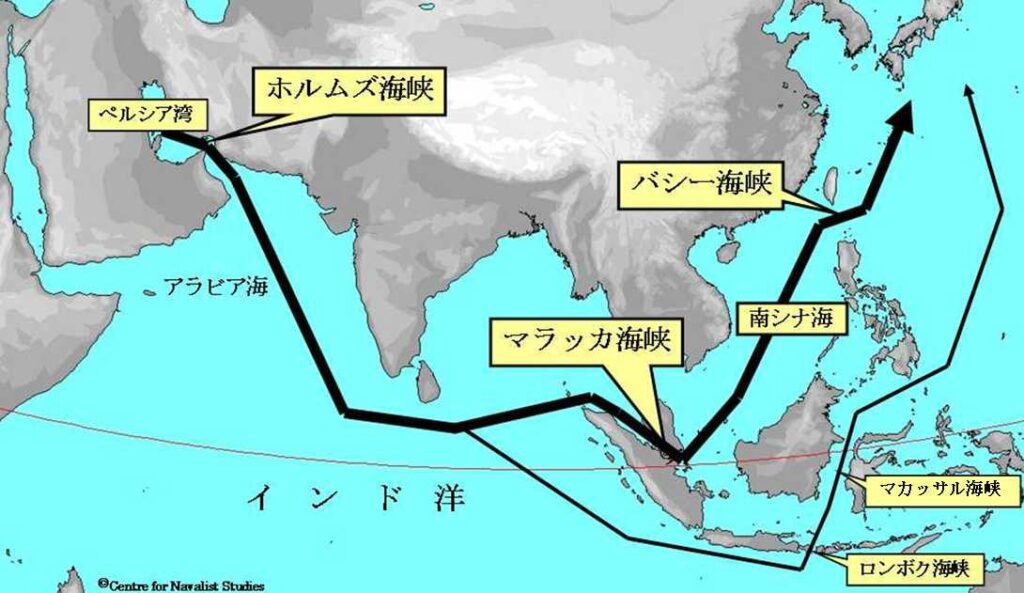

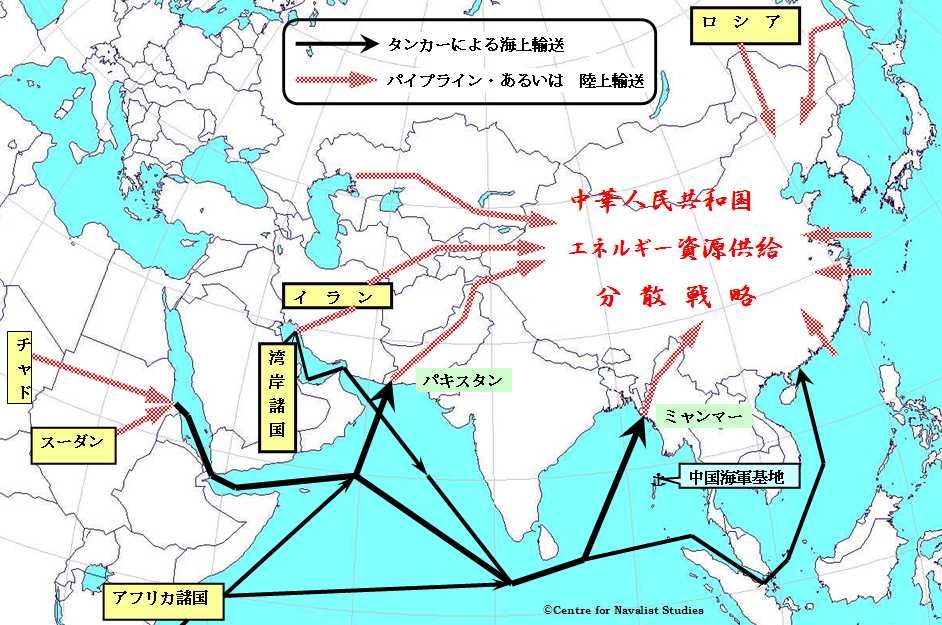

たとえば、日本も中国もともに原油の輸入国であり、日本の場合は国内消費量の99.7%を、中国の場合は国内消費量のおよそ70%をそれぞれ輸入に頼っている。日本は全ての原油はタンカーによって海洋(オイルシーレーン)を経由して運び込まれている。そのため、日本が日本の原油輸入海洋航路帯を寸断する能力を保持した外敵と戦争状態に陥った場合、もし日本にこの外敵による航路帯妨害を一掃するだけの強力な海洋戦力が備わっていない限り、日本の原油輸入は大幅に減少するか場合によっては完全に途絶してしまうことになる。

一方、中国は主としてサウジアラビア、ロシア、イランから原油を輸入しており、サウジアラビアとイランからの原油はタンカーによって、ロシアからの原油はパイプラインとタンカーによって輸入されている。そのため、中国が中国の原油輸入海洋航路帯を寸断する能力を保持した外敵と戦争状態に陥った場合、もし中国にこの外敵による航路対妨害を完全に排除することができなくとも、ロシアからのパイプラインによる輸入量を増大させることで、完全な原油輸入途絶という最悪の事態は回避することができる。現時点(2025年秋)ではイランと中国を直結する石油パイプライン建設計画は公表されていないが、建設に困難は伴うとはいえ、イランと中国は陸続きである以上、中国としてはイランとの間の石油パイプラインを建設して、原油輸入の安全性を向上させるオプションは手にしている。

原油や天然ガスに限らず国際交易の大半が海洋を利用しており、とりわけ海洋国家は海洋交易に国民経済の維持発展を大幅に依存しているのであるが、海洋交易航路帯が世界中に張り巡らされている現在、自国の交易に関係する航路帯の全てを監視し軍艦や航空機を展開させることは不可能である。

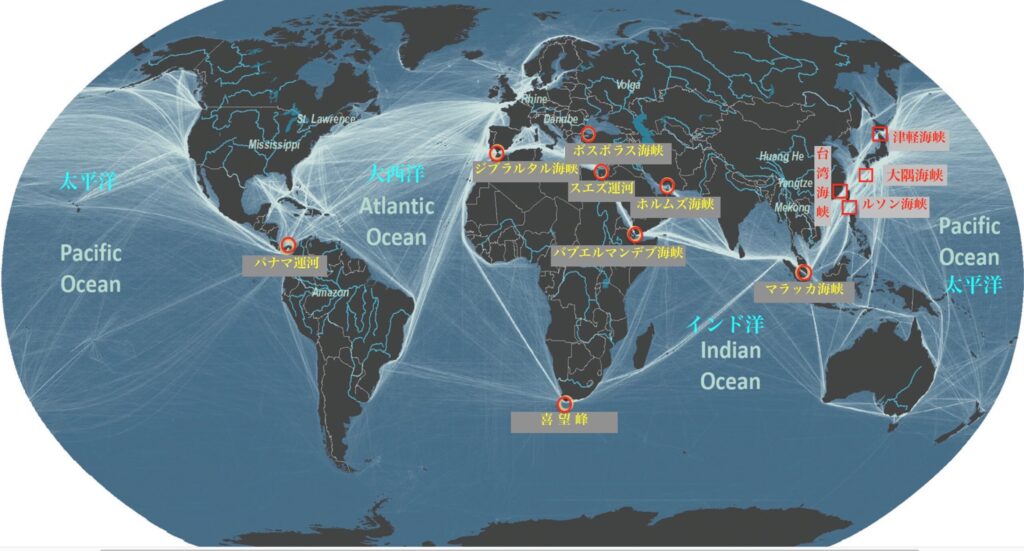

そのため、海賊や外敵による妨害・襲撃が発生する可能性が高い危険海域の安全の確保に防衛資源を集中させることが効率的な海洋交易の防衛ということになる。古今東西の海戦史や海賊の記録によれば、過去から現在に至るまで敵の襲撃や海賊の出没に適している危険海域は広大な海が狭まる海峡部周辺に集中している。広大な海で敵の艦船や獲物となる商船などを探し回るのは効率が悪く、軍艦にせよ商船にせよ必ず通過しなければならない海峡周辺で待ち伏せしたほうが確実性が高いため当然と言えば当然ということになる。そのため、頻繁に艦船が通行せざるを得ない狭い海域はチョークポイントと呼ばれ、平時においても戦時においても外敵にとっても海賊にとってももちろん味方にとっても重要な海域とみなされているのである。

主要チョークポイント

【パナマ運河】

カリブ海 ⇔ 太平洋

パナマ運河が開通するまで大西洋側と太平洋側を結ぶ海上交通は南アメリカ大陸南端のホーン岬沖あるいはその内側に当たるマゼラン海峡を回り込まねばならず、時間だけでなく極めて危険な航海を強いられていた。

カリブ海と太平洋を直接結ぶパナマ運河が開通したことにより、太平洋と大西洋の海上交通は大幅な時間短縮と安全性が飛躍的に高まった。この事情は海上交易船舶のみならず、大西洋側と太平洋側に海軍戦力を分散させておかなければならないアメリカ海軍にとっては、この上もない戦力強化につながっている。

永らくパナマ運河両岸地帯はアメリカの租借地となり、アメリカの重要軍事拠点となっていた。しかし、1977年、パナマ政府はアメリカ政府10年近くにわたる返還交渉の結果、パナマ運河を公海同様の自由航行が完全に保障される国際運河であることをパナマ政府が確約するのと引き換えにアメリカが段階的に主権をパナマに返還することが決定された。1999年末をもってアメリカ軍は完全に撤収し、パナマ運河と運河両岸地域はパナマの完全な主権下に入った。

【ジブラルタル海峡】

大西洋 ⇔ 地中海

古来よりヨーロッパの海洋国家にとって大西洋から地中海への入り口となっているジブラルタル海峡は海上交易そして軍事の要衝であった。

イギリスは、かつてスペインから奪取したジブラルタル海峡北岸地点を現在も海外領土(イギリス領土の飛び地であって植民地や租借地ではない)としており、海軍基地と空軍基地それに守備隊(ロイヤル・ジブラルタル連隊)が常駐している。

一方ジブラルタル海峡南岸地域はイギリスと対峙していたスペインの植民地であったがモロッコ独立と共にモロッコ領となった。ただし、ジブラルタル海峡北岸に対峙する部分はスペイン領セウタとして残されており、ジブラルタル海峡を挟んでイギリス軍とスペイン軍が向かい合っている状況が続いている。

【ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡】

地中海 ⇔ 黒海

地中海(エーゲ海)と黒海は、ダーダネルス海峡、マルマラ海、ボスポラス海峡によって繋がれており、それらの海域によってアジア大陸とヨーロッパ大陸が隔てられている。黒海に面したロシア、ウクライナ、ルーマニア、ブルガリア、ジョージアから地中海に抜けるには、先ずは狭小なボスポラス海峡を通航してマルマラ海に抜け、さらに60kmに及ぶダーダネルス海峡を通航して地中海に抜け出なければならない。そのため古来より重要なチョークポイントとして軍事的・通商的戦略要衝であり続けている。

ボスポラス海峡はイスタンブール市を分断する形で黒海とマルマラ海を繋いでいるとともに〝アジア〟と〝ヨーロッパ〟を隔てている。そのためボスポラス海峡ともどもイスタンブール(ビザンティウム、コンスタンティノープル)は古来より極めて重要な戦略都市であり、ローマ時代、オスマントルコ時代を通して、最も強固に防御され続けた都市であった。

長さ30kmのボスポラス海峡は最小幅が700mで最大幅が3.7kmと狭小な海峡であり、ながさ60kmのダーダネルス海峡は最小幅が1.2kmで最大幅が6kmである。両海峡ならびにそれらに挟まれているマルマラ海は黒海と地中海を結ぶ重要戦略地帯であり、古代のペロポネソス戦争においても、第一次世界大戦においても激戦が繰り広げられ「海峡地帯」と呼称されている。

第一次世界大戦の敗戦国であったオスマントルコ帝國は連合国側との講和条約(セーブル条約)で海峡地帯の主権を奪取され連合国側が組織した海峡委員会(日本も参加)によって管理されることになった。その後革命を経てトルコ共和国が成立すると海峡地帯の主権はトルコに返還された(ローザンヌ条約)が海峡地帯は非武装地帯とされた。

しかしながらイタリアのエーゲ海方面での軍備増強に危機感を強くしたトルコは、海峡地帯の再軍備を希求し1936年に日本を含む10カ国との間でモントルー条約を締結して海峡地帯における再武装が認められるとともに、ボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡の通行制限制度が国際条約化された。

現在に至るまでモントルー条約は有効とされており、1994年に発効した国連海洋法条約に規定されている通過通航権と抵触するものの、モントルー条約が優先され、ボスポラス海峡ならびにダーダネルス海峡における通航制限は依然として有効である。そのため、2022年に勃発したロシアのウクライナ侵攻に際してトルコ政府はモントルー条約に規定によってすべての国々の軍艦が両海峡を通航することを禁止している。

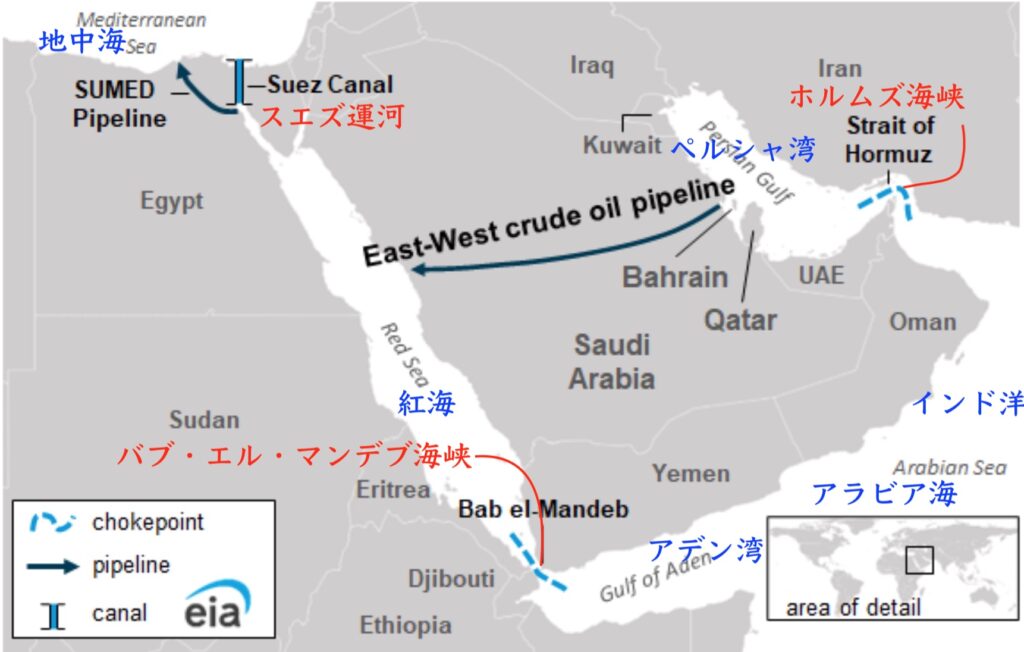

【スエズ運河、バブ・エル・マンデブ海峡】

地中海 ⇔ 紅海 ⇔ インド洋(アラビア海)

スエズ運河が開通するまではヨーロッパからインド方面に達するにはアフリカ西岸の大西洋を南下してアフリカ南端の喜望峰沖をインド洋に回り込み、インド洋を北上しなければならなかった。しかし、スエズ運河か開通しため、喜望峰回りという大航海は必要なくなった。

スエズ運河を通航する艦船にとっては、紅海とアラビア海(北部インド洋)を隔てているバブ・エル・マンデブ海峡もチョークポイントとして交通の要衝となった。

バブ・エル・マンデブ海峡周辺海域には海賊が頻繁に出没するため、アメリカ軍、フランス軍、イタリア軍、自衛隊、中国軍が沿岸国ジブチに軍事基地を設置して、海賊対策を実施している。

【ホルムズ海峡】

ペルシア湾 ⇔ インド洋(アデン湾)

ペルシア湾岸諸国で産出される原油の重要性が増すに従い、ペルシア湾からインド洋(アデン湾)に抜け出る口にあたるホルムズ海峡はチョークポイントとしての重要性が飛躍的に高まった。

ホルムズ海峡の北岸はアメリカの仮想敵国の一つとなっているイランであり、その南岸はオマーンである。オマーンはイランとは良好な関係を維持しているが、アメリカとも敵対しているわけではない。

毎日莫大な量の原油を積載した多数のタンカーが中国、インド、日本、韓国そしてアメリカへとホルムズ海峡を通航しており、アメリカがイランを軍事攻撃した場合にはホルムズ海峡を通航するアメリカ側のタンカーの通航を遮断する態勢をイラン軍は固めているため、それに対抗してアメリカも第5艦隊司令部をホルムズ海峡直近のバーレーンに設置して常に海洋軍事力の緊急出動態勢を保持している。

イランとアメリカの対立に加えて、ホルムズ海峡周辺海域とりわけアデン湾では海賊やテロリストによるタンカーや商船に対する襲撃も頻発しており、ホルムズ海峡はまさに世界でも最も危険なチョークポイントと考えられている。

【マラッカ海峡】

南シナ海 ⇔ インド洋

中東方面から原油や天然ガスなどを積載し日本や中国をはじめとする東アジア諸国に向かうタンカーや、東アジア諸国と南アジア、中東、ヨーロッパ、そしてアフリカ諸国との海上交易に従事する様々な商船の大半が通過しなくてはならないのがマレー半島(マレーシア)とスマトラ島(インドネシア)の間に横たわる長大なマラッカ海峡である。

この海域は古くから海賊が出没する危険な海峡であったが、現在でも海賊やテロリストの危険が高い海域である。また、軍事的にも南シナ海とインド洋の最短航路となっているため、シンガポールに小規模ながらも軍事拠点を置くアメリカ海軍は、常時マラッカ海峡上空に海洋哨戒機を展開させて、マラッカ海峡の監視を続けている。マラッカ海峡は水深が浅いため超大型タンカーが航行できないため、マラッカ海峡を通航できない一部のタンカーはスンダ海峡を通過してインド洋から南シナ海へ(あるいは南シナ海からインド洋へ)抜けることになる。また、インド洋〜マラッカ海峡〜南シナ海〜ルソン海峡〜フィリピン海(西太平洋)の代替航路として、インド洋〜ロンボク海峡〜ジャワ海〜フィリピン海(西太平洋)という航路帯も存在する。

【台湾海峡、ルソン海峡】

南シナ海 ⇔ 東シナ海、南シナ海 ⇔ 太平洋

南シナ海と東シナ海そして南シナ海と西太平洋(フィリピン海)を隔てる要所に位置しているのが台湾であり、台湾と中国大陸の間に横たわっているのが台湾海峡、台湾とフィリピンの間の海域がルソン海峡と呼ばれている。ルソン海峡の中程に点在するバタン諸島を境に台湾側はバシー海峡、フィリピン側はバリンタン海峡と呼ばれている。

これらの海峡は南シナ海から日本や韓国そしてロシアなどとの航路帯となっているだけでなく、更にその先の太平洋を越えてアメリカとカナダの西海岸に向かう最短コースにとってのチョークポイントとなっている。台湾海峡は台湾と中国が軍事的緊張状態にあるため、それら両国そして米中の軍事的緊張が高まった際には、台湾やアメリカ側の艦船は中国軍の攻撃を受けるる可能性が高いため実質的に通航はできなくなる。

第二次世界大戦末期においては、バシー海峡やバリンタン海峡を通航しようとした多数の日本貨物船などがアメリカ潜水艦の待ち伏せ攻撃によって沈められ「海の墓場」と呼ばれていた。そのような軍事的チョークポイントとしての位置づけは現在も変わっていない。すなわち南シナ海で米中海軍が衝突した際には、日本やグアムそしてハワイから南シナ海に急行する米海軍艦艇はバシー海峡あるいはバリンタン海峡を通過しなければならないため、中国軍にとっては絶好の攻撃ポイントとなるのである。

万一、南シナ海で米中海軍が衝突した際には、日本やグアムそしてハワイから南シナ海に急行する米海軍艦艇はバシー海峡あるいはバリンタン海峡を通過しなければならないため、中国軍にとっては絶好の攻撃ポイントとなるのである。

【日本周辺の海峡】

東シナ海 ⇔ 太平洋、東シナ海 ⇔ 日本海 ⇔ 太平洋

ベトナムや中国の南シナ海沿岸から公海沿岸それに韓国と、カナダとアメリカの西海岸を結ぶ最短航路は日本海あるいは西太平洋日本沿海域から北太平洋を北米大陸に向かう航路である。このルートを利用するには大隅海峡を始めとする南西諸島を横切る海峡部、対馬海峡から日本海を経て津軽海峡を通過する必要がある。そのため、それらの日本列島周辺に位置する海峡部は、海上交易にとっても軍事的にも重要なチョークポイントとなっている。

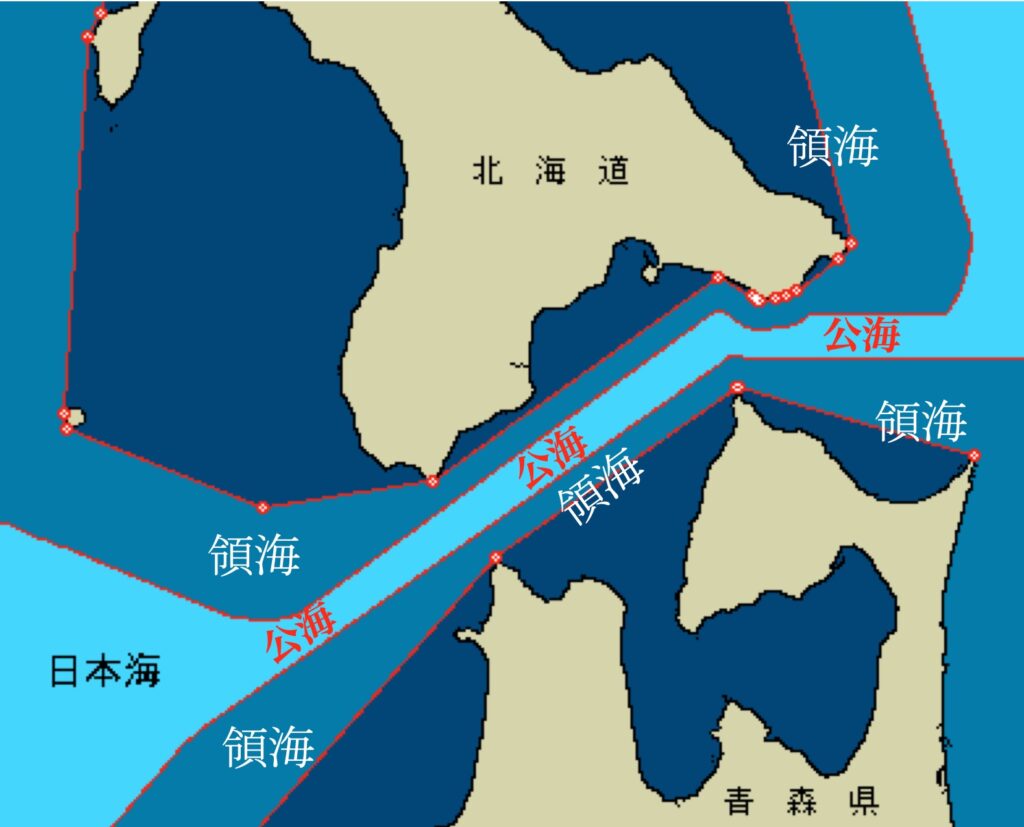

対馬海峡東水道、津軽海峡、大隅海峡は、国連海洋法条約の領海幅の規定をそのまま適用すると海峡全域が日本領海12海里内に組み込まれるため日本領海内に存在する海峡ということになる。

ただし国連海洋法条約には、公海と公海を結ぶ海峡がある国の領海である場合でも国際航行に利用されている海峡である場合にはすべての国の船舶航空機は軍用民用を問わず自由にその海峡を通過することができるという「国際海峡の通過通航権」の規定(37条)が存在する。

したがって、これらの海峡に国連海洋法条約第37条をそのまま適用すると国際海峡ということになる。その場合、核兵器を搭載したアメリカ海軍艦艇がこれらの海峡すなわち日本領海内を通航しても国際海洋法上は全く問題がないことになるのであるが、非核三原則を掲げる日本政府としては自国の領域内にアメリカ軍が核兵器を持ち込むことを容認することになってしまう。

そこで、日本政府は完全に日本の領海内にある対馬海峡東水道、津軽海峡、大隅海峡に対馬海峡西水道(海峡の対岸は韓国)と宗谷海峡(海峡の対岸はロシア)を加えた五つの海峡部についてその海域の日本領海幅を12海里ではなく3海里とするという特別の規定を設けた。

つまり、それらの海域の中央海域には公海とされる〝回廊〟が存在することになり、その〝公海回廊〟は公海である以上いかなる国のあらゆる船舶艦艇が核兵器を搭載していたとしても日本政府が感知するところではないということになるのである。この日本政府が生み出した姑息ともいえる海峡に関する規定は特定海域と呼ばれている。(したがって、それら五つの海峡は国際海峡ではない。)

このような理由によって、軍事的にも通商的にも極めて重要な日本領海内に位置しているチョークポイントには〝公海回廊〟が設けられているため、あらゆる国の商船にも軍艦にも完全な航行の自由が保障されているのである。