地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本コラムでは海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

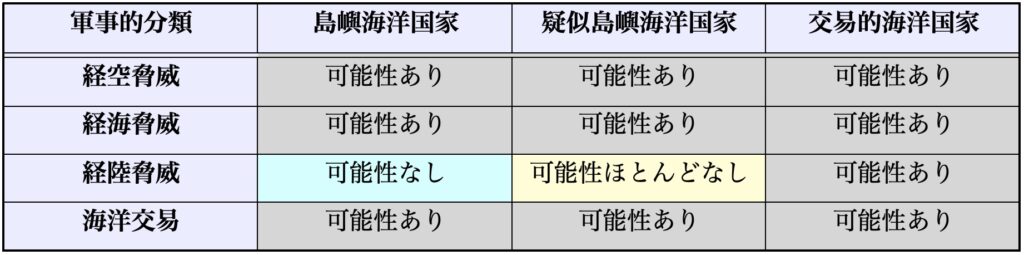

海洋国家の軍事的分類

現代の軍事技術環境下において、外敵が自国の領域(領海、領空、領土)に対して軍事攻撃を実施する場合の地形的な経路を分類すると

①外敵が上空(宇宙空間を含む)を経由して自国の領域に殺到する軍事的脅威(経空脅威)

②外敵が海洋(海上、海中)を経由して自国の領域に殺到する軍事的脅威(経海脅威)

③外敵が陸上国境を踏み越えて自国の領土に殺到する軍事的脅威(経陸脅威)

の三種類に分類することができる。

<経空脅威>

航空機や弾道ミサイルや長距離巡航ミサイルなどを用いての攻撃や、輸送機などを用いて兵員を送り込むといった経空脅威は、海洋国家であろうとなかろうとあらゆる国家にとって存在する。

<経海脅威>

潜水艦や水上戦闘艦艇などを用いて領海そして領土に攻撃を実施したり、沿海域に接近してきた艦船から発進する航空機などで襲撃したり、揚陸艦や輸送艦に積載した軍隊を送り込むといった経海脅威は、海岸線を有さない国家すなわち内陸国家には存在しないがすべての海洋国家には存在する。ただし、海洋交易に依存している度合いが高ければ高いほど、そして海岸線の長さが長ければ長いほど、経海脅威の度合いも深刻になる。

<経陸脅威>

戦車や装甲車や歩兵部隊それに陸軍が運用するヘリコプターなどによって陸上国境を踏み越えて国土内に殺到してくる経陸脅威は、陸上国境が存在しない島嶼国家にとっては全く無縁である。また、極めて確実性の高い友好関係を維持している隣国からは陸上国境を接しているといえども経陸脅威が加えられる可能性は限りなくゼロに近いことになる。経陸脅威の度合いは、陸上国境で接している周辺諸国との友好信頼関係の度合いや、陸上国境の長さによって変動する。

【三種類の海洋国家】

これらの外敵の軍事攻撃経路という観点からは、海洋国家は

①陸上国境を全く有さない「島嶼海洋国家」

②陸上国境は有するが国境を接する隣国との軍事的衝突の可能性が限りなくゼロに近い「疑似島嶼海洋国家」

③陸上国境を有するものの国民経済の安定と発展を海洋国家として維持しようとしている「交易的海洋国家」

の三種類に分類する事ができる。

このように海洋国家を外敵による自国の領域に対する軍事的脅威の経路によって分類することを〝征西府〟では海洋国家の軍事的分類と呼称している。

どのカテゴリーに属する海洋国家といえども、経空脅威と経海脅威に対する軍事力すなわち海洋軍事力を保持しなければならないが、防御すべき領空や領海の広さ、すなわち領土が有する海岸線や陸上国境線の長さ、ならびに隣国や近隣諸国との交易関係や外交関係の状況や軍事同盟関係によって維持しなければならない軍事力の量や内容が異なることになる。

また、海洋国家である以上、自国の海洋交易を外敵から防御するための軍事力すなわち海洋軍事力を保持しなければならないが、これもそれぞれの国が必要としている海洋交易のルート(シーレーン、海上航路帯)や量そして外交関係によって軍事力の量や内容は千差万別ということになる。

いずれにせよ、経海脅威と海上交易それに海洋側からの経空脅威に対処するための海洋軍事力は必要不可欠な防衛手段であるという点はいかなる海洋国家にとっても共通している。しかしながら、経陸脅威へ対抗するための陸上軍事力(陸軍、国境警備隊、海軍陸戦隊、海兵隊、民兵部隊など)の必要性の有無や程度ならびその内容や規模は千差万別ということになる。そのため、海洋国家は経陸脅威の有無によって保持しておかねばならない国防体制(国防戦略+軍事力+兵站力)が大幅に相違せざるを得ないのである。

【島嶼海洋国家】

島嶼海洋国家は読んで字のごとく地形的な島嶼国家でかつ国民経済の維持発展を海洋交易に求める海洋国家である。もともと地形的に完全な島嶼国は日本、台湾、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アイスランドなど39カ国しか存在せず、それらの国々のみが島嶼海洋国家となりうる資格がある。

それら島嶼海洋国家のうち、海洋強国(シーパワー)になりうる可能性があるのは、すなわち極めて強力な海洋軍事力と強力な海運力そしてそれらを支えることができる強力な造船力を手にしうる可能性があるのは日本と台湾それにオーストラリアだけである。

日本の場合は海洋軍事力の強化と独自の国防戦略の策定が必要であり(ようするにアメリカの軍事的属国状態から脱却しない限り海洋強国とはなり得ないということ)、台湾の場合は中国からの独立状態を維持することができるほどに強力な海洋軍事力と造船力を確立する必要があり、オーストラリアの場合は海洋国家の三要素すべてを強化しなければ海洋強国とみなし得るには至らない。

【疑似島嶼海洋国家】

陸上国境は有するが国境を接する隣国との軍事的衝突の可能性が限りなくゼロに近いため経陸脅威に備える必要性がほとんど存在しないため、あたかも地形的な島嶼国である島嶼海洋国家と地政学的にはほぼ同等とみなしうるため〝疑似〟島嶼海洋国家と呼称するわけである。

現在の国際社会において、疑似島嶼海洋国家あるいはそのようにみなし得る可能性がある国家と考えられるのはアメリカ、イギリス、アイルランド、マレーシア、インドネシアなどであるが、陸上国境を接している隣国との政治的・軍事的安定性という観点からは、アメリカが最も典型的な疑似島嶼海洋国家ということになる。現在疑似島嶼海洋国家とみなせる国々のうち、海洋強国(シーパワー)と考えられるのはアメリカだけであり、海洋強国になりうる可能性があるのはイギリスだけということになる。

19世紀から20世期にかけては最強の海洋強国として世界中の海で覇権を手にし続けていたイギリスは、第一次世界大戦と第二次世界大戦を通して国力を消耗するとともに植民地を喪失し、海洋強国の座から滑り落ちてしまった。その後も領土の一部である北アイルランドの独立を巡っての内乱状態が続いたため、海洋強国への復帰は遠のいていた。

しかし20世紀末には北アイルランドにおける内乱状態は収束し、アメリカ同様に海運力と造船力は主として外国から調達してはるものの、依然として軍艦建造能力は自ら手にしており、海洋軍事力もかつてのような他国に侵攻する能力は有していないが国防能力という点で判断するならば潜在能力は高いとみなしうる。したがって、イギリスは自ら望めば海洋強国に返り咲く可能性はあるといえよう。

アメリカは海運力と造船力を自国自身では保持していないが経済的そして外交的影響力によって十二分な海運力と造船力を手に入れることができる。中国の海洋軍事力に追い越されつつあるとはいえども、未だに世界最強級の海洋軍事力を手にしており、2025年現在においては、数少ない海洋強国の一つと言える。

その海洋強国のアメリカは、カナダならびにメキシコとの間に長大な地上国境を有しているものの、それら隣国との軍事衝突の可能性は近い将来にかけてゼロと考えられる。アメリカ建国後間もない1812年にはイギリスの植民地領であったカナダをアメリカ領に組み込もうと企んだアメリカとカナダの宗主国であるイギリスとの間で戦争(1812年戦争、第二次米英戦争とも呼ばれる)が勃発し1815年まで断続的に戦闘が続いたが、イギリス軍が優勢な状態で米英間に講和(ガン協定)が成立した。

結局イギリス(カナダ)もアメリカも領土を拡張することなく戦前の国境は維持されたが、戦争に巻き込まれた多くのアメリカ先住民族が衰退あるいは滅亡しアメリカは西部に領土を拡大することになった。1815年以降今日に至るまで、アメリカとカナダ(イギリス)の間に軍事衝突が発生することはなく、アメリカそしてカナダでは両国間に軍事紛争が勃発する可能性はゼロに近い状態であると考えられている。

一方南の国境で接しているメキシコとは、1846年から2年間にわたって戦争が勃発した。この米墨戦争は19世紀前半に領土拡大中のアメリカと、自国領土を維持しようとしたメキシコとの領域係争戦争であった。新鋭武器で身を固めたアメリカ軍がメキシコ軍を圧倒し戦争はアメリカの勝利に終わった。

米墨戦争によってアメリカは現在のテキサス州からカリフォルニア州にかけての広大な領域、当時のメキシコ領の三分の一、を領土に加えた。その後両国間には軍事衝突は発生せず、第二次世界大戦に際しては両国は軍事同盟を締結した。第二次世界大戦後、両国の経済的交流は進展し、現在両国間には麻薬・違法移民・武器のアメリカへの流入問題が横たわってはいるものの、またアメリカ側の輸入超過問題もあるが、経済的結びつきは強固である。

アメリカ〜カナダ関係と同じく、アメリカ〜メキシコ関係も200年近くにわたって軍事的には安定した状態が続いているため、アメリカでもメキシコでも両国間に軍事紛争が勃発する可能性はゼロに近いものと考えられている。したがってアメリカは、経陸脅威の存在しない島嶼国家と極めて類似した軍事攻撃経路条件を有しているということになる。

アメリカの貿易相手国としては、輸出、輸入のいずれも30%程度が、陸上交易国といえるカナダとメキシコとの間のものである。しかしそれ以外の貿易は、すべて海上交易によっており、アメリカにとって海上交易は国民経済の維持発展を左右することになるため、アメリカは正真正銘の海洋国家ということになる。そして、上記のような軍事攻撃経路の条件から、アメリカは疑似島嶼海洋国家とみなすことができるのである。

【交易的海洋国家】

大陸や大陸の一部である半島に位置しており陸上国境を有している国々は地形的には海洋国家ではなく大陸国家とみなされているものの、大陸諸国との間の陸上交易よりも盛んに海洋交易を行うことによって国民経済の維持と発展をなしている諸国は地政学的観点からは海洋国家とみなすことができる。

もう一度繰り返すが、地政学的な海洋国家とは国民経済と国家の繁栄を海洋交易に大きく依存しており、かつ海洋交易を保護し海洋からの外敵を撃退するために必要な海洋軍事力を保持しており、海洋交易と海洋軍事力に不可欠な造船力も手にしている国家を意味しており、地形的に海洋に囲まれているというだけでは地政学的な海洋国家というわけではない。

したがって、海洋に囲まれていなくとも(ただし全く海洋に面していない内陸国は別であるが)地政学的な条件さえ満たしていれば海洋国家とみなしうるのであり、その一例が擬似島嶼国家でありもう一つの類型が交易的海洋国家ということになる。

交易的海洋国家という呼称は、大陸の一部に位置しているために陸上交易も実施しているものの、陸上交易よりも海洋交易に大きく依存しており、そのために海洋軍事力や造船力も手にしなければならない国家である、すなわち国家を左右している交易の形態が決め手となっている、という理由による命名である。

交易的海洋国家は、陸上交易も海洋交易もともに利用することができるという利点はあるものの、それら双方を保護するとともに、海洋からの経海脅威・経空脅威と陸上国境側からの経陸脅威・経空脅威に対処するための軍事力を保持しなければならない。したがって、国土の防衛というための軍事力(すなわち他国へ侵攻して国土を拡大したり国益を増進したりするための軍事力ではなく外敵の軍事的脅威をはねのける目的の軍事力)だけを考えてみると極めて強大な軍事力が必要となり、原則的には海洋軍事力の構築に努力を傾注すれば良い島嶼海洋国家に比べると大いに不利ということになる。

実際にヨーロッパ大陸やその半島部に位置しているために常に近隣諸国との軍事衝突の危険を抱えつつも海洋交易を拡大し交易的海洋国家として国益を増進しようとしたオランダやスペインやフランスは、島嶼海洋国家であったイギリス(かつてイギリスは陸上国境を有さなかった)との覇権争いに敗北したのも、それらの大陸に位置していた強国が経陸脅威と経海脅威の双方に打ち勝つために必要とされた強大な陸軍力と強大な海軍力を同時に構築・維持しなければならないのに対して、イギリスは強大な海軍力と必要最小限の陸軍力を構築・維持すれば良かったため極めて強力な海軍を手にすることになり、交易海洋国の海軍や海洋交易を打ち破り、世界中の海洋における覇権を手にすることになったのである。

現代においても、交易的海洋国家は海洋軍事力だけでなく陸上国境方面からの経陸脅威と経空脅威を撃退するだけの軍事力をも手にしておかなければならないため重い軍事的負担を負うことになる。現在、交易的海洋国家とみなせるのは、中国と韓国そしてインドである。

かつての交易的海洋国家であったオランダ、スペイン、フランスや20世紀初頭に交易的海洋国家を目指したドイツなどのヨーロッパ諸国は、海洋交易を盛んに行ってはいるものの、EU圏内を中心とした陸上交易のほうが海洋交易よりも高い比率を示しており、海洋交易が決定的に国民経済の死命を制する地位を占めているとはみなせない。それに伴って、海洋軍事力も限定的規模に留まっており、交易的海洋国家とみなすわけにはいかないのが現状である。

海運力と造船力の項で垣間見たように、中国は世界ランキングで五指に入る巨大海運会社を有しており、世界の船舶の半数以上を生み出している世界最大の造船大国である。そして何よりも、中国の海洋軍事力はアメリカを凌駕するに至ったのである。したがって、中国は交易的海洋国家というだけではなく現在国際社会で唯一アメリカと対抗しうる海洋強国(シーパワー)とみなすことができる。

韓国にも巨大海運会社がある。また韓国は中国に続いて世界の3割程度の船舶を生み出す世界第二の造船大国である。加えて、韓国の海洋軍事力の強化も目覚ましく、海洋軍事力全体というわけではないが、数々のシンクタンクなどで実施される海軍力の単純比較(保有艦艇数や艦載兵器の火力などの数量分析)では韓国海軍は海上自衛隊よりも上位にランキングされることが多くなってきている状況である。このように、韓国は海洋国家の三条件を取り揃えており、交易的海洋国家とみなせるのである。

中国、韓国に続いてインドも交易的海洋国家とみなしうる。インドは海運力そして造船力の強化を国家戦略として推進している。またインド海軍は現在でも量的には強大であるが、質的にも近代化が推し進められ、原子力潜水艦や航空母艦の国産化にも着手している。パキスタンそして中国との国境紛争を抱えているインドは陸上軍事力や核戦力の整備にも気が抜けない状況が続いているものの、海洋軍事力の建設も着々と推し進められており、場合によっては中国に続いて海洋強国の一員となる可能性すら有している。