地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本コラムでは海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

海運力と造船力の現代的意味合い

海洋国家の定義

下記の諸条件をすべて満たしている国家を海洋国家と呼称する。

地形的前提:国土に海岸線を有している、すなわち内陸国ではないこと。

経済的前提:国民経済の発展と安定を海洋交易に大幅に依存している。

海運力:海洋を経由する交易を実施するために必要な海運力を保持している。

海洋軍事力:国土と海洋交易を外敵の脅威から防衛するために必要な海洋軍事力を保持している。

造船力:海運と海軍に用いる船舶を建造し維持するために必要な造船力を保持している。

地政学的意味合いにおける海洋国家とは地形的ならびに経済的な大前提を満たしている国家のうち、海運力、海洋軍事力、そして造船力を併せ持っている国家であると定義したわけであるが、自国の国民経済の維持発展のために必要かつ十分な海運力、自国の国防を全うするために必要かつ十分な海洋軍事力、そして自国の海運力と海洋軍事力にとって必要かつ十分な造船力を、すべて自国自身で保持している海洋国家はむしろ稀な存在と言える。

したがって海洋国家の定義では

「必要かつ十分な海運力を保持している。」

「必要かつ十分な海洋軍事力を保持している。」

「必要かつ十分な造船力を保持している。」

ではなく

「必要な海運力を保持している。」

「必要な海洋軍事力を保持している。」

「必要な造船力を保持している。」

となっているのである。

ただし歴史的には、そのように三つの条件を「必要かつ十分」に保持していた国家が存在し、世界規模での覇権を手にしていた。たとえば、16世紀後半から17世紀にかけて世界各地に植民地を獲得し「太陽の沈まない国」と呼ばれた時期のスペインは強大な海軍力と強力な海運力そしてそれを支える造船力を自ら手にしていた。またスペインに対抗して世界中に植民地を獲得して強大な植民地帝国を築いていた時期のフランスも強力な海軍力と海運力それに造船力を保持していた。18世紀末にフランスを打ち破り、引き続いて産業革命を経て世界の覇権を手中に収めた時期のイギリスも世界最強の海軍力と海運力そして最先端の造船力を擁していたのであった。

しかしながら、現代国際社会においては国家間の政治体制やイデオロギーの相違を超えての経済的交流が幅広く拡散した結果として、外国の海運会社や造船会社を利用することに対しての政治的・文化的抵抗が少なくなるとともに経済的・技術的にも自国以外の海運会社や造船会社を利用したほうが効率や利益が上がる場合が少なくなくなった。その結果、極めて少数の海運会社や造船会社が巨大化して国際海運業界も国際造船業界もともに寡占的状況が定着している。

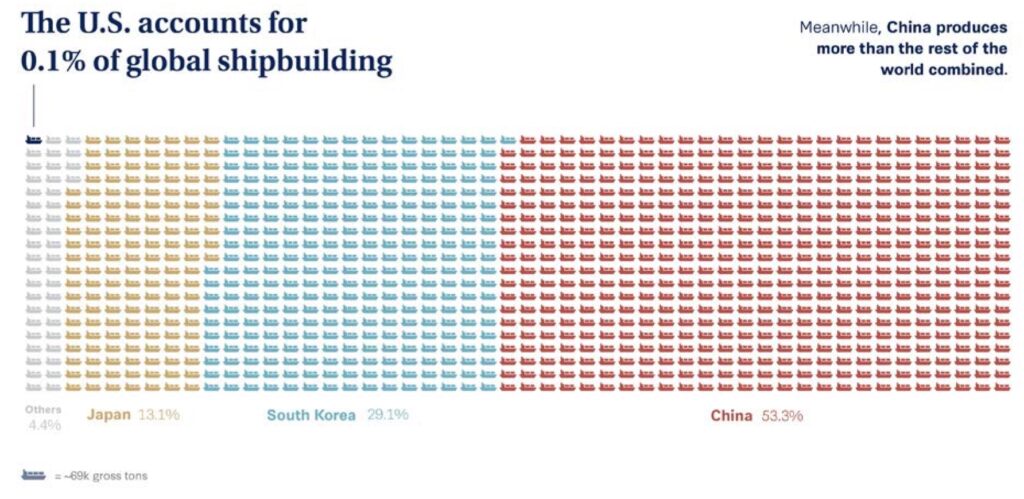

たとえば2025年時点においては、世界の船舶建造量(総トン数による比較、添付図はCSIS「Confronting China’s Dual-Use Shipbuilding Ecosystem 」作成)の53.3%が中国、29.1%が韓国、13.1%が日本、その他の国々は合計しても4.4%となっており、中国、韓国、日本の造船会社が世界の船舶の95.6%を生み出しているのである。この数字からも、いかに多くの国々の船会社や政府が中国、韓国、日本から船舶を調達しているかが明白だ。

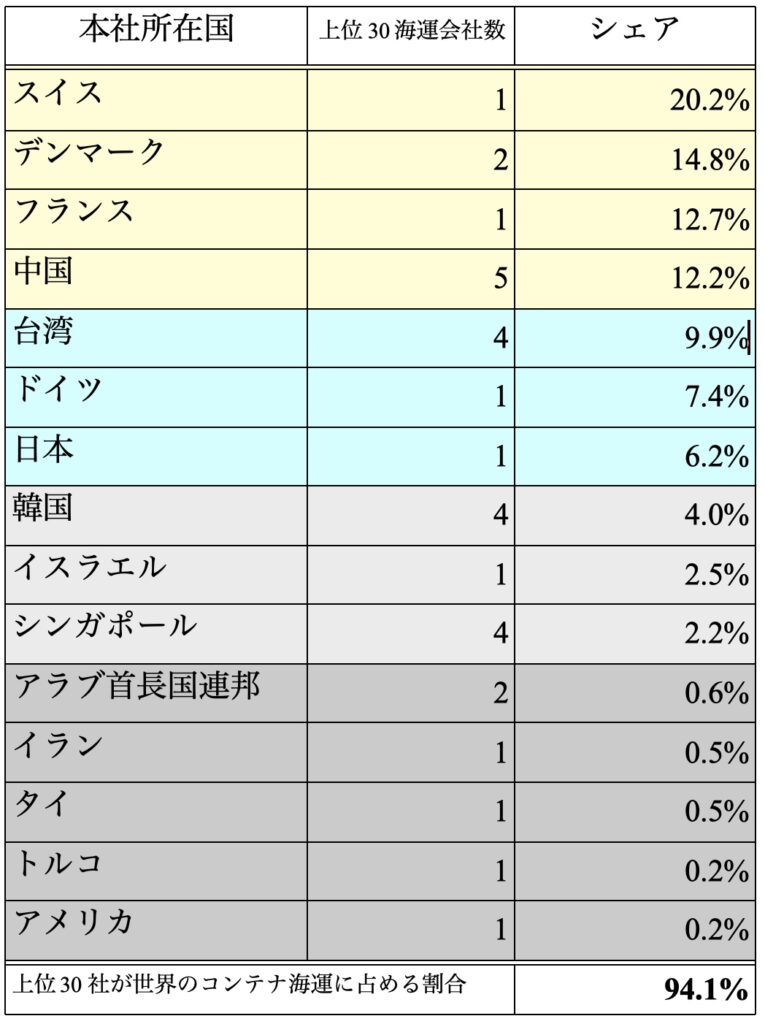

同様に2025年3月時点で、コンテナ船輸送の世界シェア1%以上の海運会社は表に示したように12社であり、それら12社で世界の海運の87.4%を賄っている。またそれら12社を含むシェア上位30社の海運会社が世界のコンテナ船輸送量の94.1%を占めている。このデータを船会社が本社を置く国別にすると上位5カ国でおよそ69.8%、そして上位10カ国で92.1%のシェアを占めている。

ちなみにコンテナ船輸送で世界最大のシェアを占めているMediterranean Shipping Companyは、本社を海洋国家とはなり得ない内陸国スイスに置いている。これは、この海運会社は海運業が盛んな半島国イタリアにおいて発足し、社主の個人的かつ融資銀行の関係などから本社をスイスに移したからであり、業務的にはイタリアを本拠地としている多国籍企業なのである。

船舶建造量のシェアやコンテナ船輸送のシェアなどが示しているように、海運力や造船力は少数の企業と少数の国々に集中しているため、海洋国家の大多数が海運力と造船力を自らの国にとって必要かつ十分な程度に保持することなく、外国の造船メーカーや海運会社を活用しているのが現状である。したがって、海洋国家の三条件のうち「海運力」と「造船力」に関しては次のように解釈することが現代的意味合いということができよう。

海運力:海洋を経由する交易を実施するために必要な海運力を可能な限り自ら保持する努力をするとともに自国だけでは不足する海運力を海外から調達するのに十二分な経済力とそのような環境を維持できる外交力を保持している。

造船力:海運と海軍に用いる船舶を建造し維持するために必要な造船力を可能な限り自ら保持する努力をするとともに自国だけでは不足する船舶を海外から調達するのに十二分な経済力とそのような環境を維持できる外交力を保持している。

実際に、2025年時点においては依然として世界最強級の海洋国家とみなされている(あるいは少なくとも自認している)アメリカは、船舶建造総トン数国際比率においては、わずかに0.1%に過ぎない。同じく海運力においても、アメリカの海運会社でコンテナ輸送世界トップ30社に入っているのはわずかにMatson一社に過ぎずそれも28位でシエアは0.2%と極めて弱体である。(ちなみにMatson社はハワイベースの海運会社で、ハワイとアメリカ本土との国内海運ならびに、アメリカと東アジアの中間に位置するという地の利を活かして東アジア=ハワイ=アメリカ西海岸の海運を担っているため、アメリカで唯一つ世界ランキングトップ30に名を連ねているのである。)

しかしながらアメリカは強力な経済力と外交力によってMSCやMaerskなどヨーロッパの巨大海運会社をあたかも自国の企業のように多用しており、商船分野ではアメリカ沿岸域の国内海運用船舶と軍艦(沿岸警備隊巡視船艇を含む)だけは法律によって国内造船所で建造しているがそれ以外の商船や客船は国内では建造していない。そもそもアメリカ自身に巨大な国際貿易を担当している海運会社がないため、商船の国内需要は極めて小さいのである。

このように、現在アメリカは自国自身には巨大な海運力と造船力を保持していないが、その経済力と外交力によって大きな海運力と造船力を保有しているのと何ら変わらない状態を保持しているのである。そして何よりも、中国にその座を脅かされつつあるものの、過去数十年に渡って世界最強を自認する海洋軍事力を維持しており、その武力の威嚇によって強大な海洋国家、すなわち最強のシーパワーとしての地位を保ってきたのである。

海洋国家の必須三要素(海運力、海洋軍事力、造船力)のうち、幅広く国際社会を巻き込む戦時ではない限り、現在のアメリカの事例のように、海運力と造船力は他国から調達して自国の不足分を補うことが可能である。しかしながらもう一つの要件である海洋軍事力は、戦時はいうまでもなく平時においても自ら保持する必要がある。ただし、自国のみで不十分な海洋軍事力については、集団安全保障の枠組みや軍事同盟それに外交政策(例えば〝征西府〟の主張する重武装永世中立主義)などによって補う必要が生ずるのが一般的であるものの、基本的な軍事力は自国自身で構築し維持しなければならないのである。