地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本コラムでは海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

海洋国家を支える三要素

海洋国家の定義

下記の諸条件をすべて満たしている国家を海洋国家と呼称する。

地形的前提:国土に海岸線を有している、すなわち内陸国ではないこと。

経済的前提:国民経済の発展と安定を海洋交易に大幅に依存している。

海運力:海洋を経由する交易を実施するために必要な海運力を保持している。

海洋軍事力:国土と海洋交易を外敵の脅威から防衛するために必要な海洋軍事力を保持している。

造船力:海運と海軍に用いる船舶を建造し維持するために必要な造船力を保持している。

“征西府”が準拠している海洋国家の定義のうち「地形的前提」は極めて単純な前提であり、国家の地形的分類で内陸国家に分類される国々は全く海に面していないため当然のことながら海洋国家にはなりえないという意味である。それ以外の国々は、距離の長短はあるにせよ海岸線を有しているため海洋国家になりうる可能性はある。

「経済的前提」は、それぞれの国の経済活動の基本的性質に関わる条件である。国土に海岸線を有し港湾施設を設置することができるため海洋を用いた交易をすることができる国でも、国民経済に必要な天然資源や食料や工業製品などの大半が国内で調達することができたり、あるいは外国から輸入する必要がある場合でもそれらは陸路によって調達可能な場合、海洋交易による輸入の途絶が国民経済を完全に破滅させてしまうわけではない。

そして、そのような国が経済的に発展したり国民生活を安定させるために天然資源や工業製品などを輸出する必要がなかったり、輸出する必要があったとしても陸路によっても輸出をなすことができる場合には、海洋を利用する交易によって国民経済の維持発展が完全に左右されることはない。

つまり海洋国家としての大前提は、国土に港湾施設や軍港などを設置するための海岸線を有しているという地形的条件だけでなく、国民経済を維持し発展させるために海洋交易が決定的に死命を制するという経済的条件をも併せ持っていることが必要なのである。

海運力

このように海洋国家にとっては海洋を利用する貿易は国民経済の生命線ということになるため、海洋交易の担い手である海運力が必要不可欠ということになる。言い換えると、国民経済の発展と安定を海運力に大幅に依存している、という状態が地政学的に海洋国家と分類されるための第一の要件である。

海洋交易はかつては海運すなわち船舶を利用した海上輸送だけによってなされていたが、現代においては海上輸送だけでなく海洋の上空を経由する航空輸送という手段も用いられている。もっとも、海上とその上空すなわち海洋を通過する貿易貨物を重量ベースで比較すると99%近くが海上輸送、1%が航空輸送となっている。(軽量かつ高価なものが航空輸送に適しているため、金額ベースの場合は75%対25%程度である。)そのため、国家の交易活動の死命を制するのは依然として海上輸送すなわち海運ということができる。

ただし海運に関するシステムが複雑かつ高度化している現代においては、海運力には海上輸送そのものの能力に加えて、港湾の建設・維持・管理、倉庫や物流施設などの陸上でのロジスティックス、など海上輸送に関連する幅広い商業工業サービス活動を包含した能力も含まれることになる。

海上輸送に用いられている船舶(タンカー、コンテナ船、貨物船など)は自国の船会社が自国船籍(国際法上、あらゆる船舶には国籍があり、その国籍が船籍と呼ばれている。そのためすべての船舶は戸籍である船籍に登録されており、公海上では登録されている船籍の国の法律が適用されることになっている。)の船舶だけを用いて行われるわけでない。コスト削減のために、船舶関連の優遇税制を提供する便宜置籍国に登録した外国籍の船舶を用いる場合が一般化している状況である。くわえて輸送量増大に対処するために、自国の船会社ではなく、他国の船会社を利用することも幅広く行われるようになっている。またたとえ自国の船会社が自国船籍の船舶を用いている場合でも、その船に外国籍の船員が多数乗務しているケースもごく日常の姿となっている。

したがってある国の海運力を評価する際に、主たる要素である海上輸送能力をその国自身が保持していなくとも、外国の船会社を自国のために利用する事ができる経済力や政治力を海上輸送能力とみなすことも可能である。

しかし、このように外国の船会社の輸送力を使用できるのは平時においてであり、自国が当事国となる場合はもちろんのこと第三国間で大規模な戦争状態が勃発した場合などは、自国の海上輸送を自国の船会社しか用いることができなくなる公算が極めて大きい。また自国の船会社が運用する船舶といえども、乗組員の大半を外国籍の船員に頼っている場合には、有事の場合運行できなくなる可能性が高い。したがって、一国の海運力の強弱の根本は、やはり自国自身が保持している海上輸送力に大きく左右されることになるのである。

海洋軍事力

歴史的経験によると海洋交易は海賊や敵対する国や勢力、それらに加えて現代においては国際テロリスト、などによって妨害されるおそれが常につきまとっている。そのため自国の海洋交易を様々な外敵の脅威から守るための海軍力、現代的には海洋軍事力、が必要になるのである。

また、海洋国家には海岸線があるだけでなく、海洋交易のための港湾施設や港湾を支えるインフラが整っていなければならない。そして、そのような施設に恵まれているということは、海から接近してくる外敵がそれらの港湾を襲撃したり海岸線に上陸して雪崩れ込んでくる可能性が極めて高いことを意味している。そのため海洋国家は、海から襲ってくる外敵から海岸線と海上交易を守り抜くために海洋(海上、海中、海洋上空、場合によっては海洋上の島嶼)で外敵と戦い撃退するための海洋軍事力を主体として整備する必要がある。ただし、現代においては海洋交易の範囲が拡大したため自国の海洋交易を自国自身だけで防衛するのは至難の業となり、軍事力よりも外交力が物を言うようになってきた。

ようするに海洋軍事力とは(1)自国の領域と国民の生命財産を海洋(海上、上空、海中)を越えて接近してくる外敵から防衛すること、ならびに(2)海洋国家の存立を左右する海洋交易の安全を確保すること、を主たる目的とする軍事力である。

かつては海洋での戦いは、艦艇同士が海上で戦ったり、海上の艦艇から陸地を砲撃したり、場合によっては海上から艦艇で海岸線に接近殺到上陸して海岸線で戦う、といった形をとっていたため、艦艇を擁する海軍の戦いと理解されていた。しかしながら、軍事技術の発展とともに海洋での戦いには艦艇だけではなく航空機が投入されるようになり、現在では沿岸から数十キロ時には数百キロ以上も離れた沖合の海洋の艦艇や航空機を長射程ミサイルで攻撃する、といったように海洋での戦闘は艦艇だけの領分ではなくなり航空戦力やミサイル戦力などの軍種も加わるようになっている。そのため〝征西府〟では現代の海洋における戦闘に投入される軍事力を「海軍力」ではなく「海洋軍事力」と呼称しているのである。

海洋軍事力は、(1)駆逐艦、フリゲート、ミサイル艇、航空母艦などの海上戦闘艦艇を中心とする海上戦力、潜水艦や無人潜水艇などを中心とする海中戦力、機雷を敷設したり逆に機雷を除去したりする機雷戦力、戦闘機や警戒監視機や偵察機などを中心とする航空戦力、地上の発射装置や艦艇それに航空機などから発射され最長数百キロ先の艦船や航空機を攻撃する長射程ミサイル戦力、海洋から海岸線に接近着上陸して沿岸地域での地上作戦を実施する海兵隊戦力、などの「戦闘能力」、ならびに(2)輸送艦や補給艦などによる海上輸送能力、輸送機や輸送ヘリコプターなどによる航空輸送能力、軍港や航空施設の軍事施設維持能力、負傷者の治療や手術だけでなく救援後方輸送さらには衛生管理や感染症対策などをも含んだ軍事医療能力、そして兵器や装備の開発製造能力ならびに兵器や装備の修理メンテナンス能力など幅広い後方支援能力から構成される「兵站能力」、という2つの要素が両輪となっている。

ただし、海上輸送や航空輸送の多くは平時においては軍事組織以外の海運会社や航空会社などが実施する場合が多いし、戦時においても民間輸送船や民間タンカーが海軍に徴用されて準海軍補助船舶として場合によっては軽武装も施され戦場となっている海域に送り込まれることが一般的である。そのため海上輸送能力や航空輸送能力を広義に考えるならば、軍隊が保有する輸送艦や補給艦や輸送機に加えて戦時に徴用可能な自国の輸送船やタンカーや輸送機そしてそれらを運用する企業なども含まれることになる。〝征西府〟の海洋国家の定義では、それら民間の輸送能力は「海運力」に含まれるため、海洋軍事力における輸送能力や補給能力は軍事組織に属するものに限定する。

また、海軍艦艇や補助艦船の開発や製造そして修理やメンテナンスは、かつては海軍工廠あるいは海軍造船所と呼ばれた海軍が運営する造船施設で実施されていた国も少なくなかった。歴史的に有名な海軍工廠に、1496年に創建されたイギリス王立海軍のポーツマス海軍造船所、1512年に創建されたウーリッジ海軍工廠、1567年に創建されたチャタム海軍工廠などがあり、イギリス海軍の多数の艦艇がそれらを含む多くの海軍造船所で生み出され、修理されたのである。現在すべてのイギリス海軍工廠は民営化されている。したがって、現在イギリス海軍自身は造船能力や修理メンテナンス能力を直接保持しておらずそれらは民間の造船関連企業すなわち〝征西府〟の定義では「造船力」に属していることになる。

イギリス同様にアメリカ海軍でもかつては軍艦や補助艦船は海軍工廠で生み出されていた。最初に誕生したアメリカ海軍の造船施設は1767年に創設されたノーフォーク海軍工廠である、引き続き1799年にはワシントン海軍工廠、1800年にはポーツマス海軍工廠、ボストン海軍工廠、ニューヨーク海軍工廠、1801年にはフィラデルフィア海軍工廠がそれぞれ創設された。その後も各地に海軍工廠が開設しアメリカ海軍は直営の海軍造船所を13箇所保有するとともに8箇所の海軍基地でもある程度の造船能力を保持していた。ただし、すべての軍艦が海軍造船所で建造されていたわけではなく、民間造船所でも並行して建造されていた。しかし、第二次世界大戦後、経済的に効率が悪い海軍の造船施設は閉鎖され始め、1970年代には海軍造船施設での海軍艦艇の建造は中止され、ノーフォーク海軍工廠、ポーツマス海軍工廠、ピュージョットサウンド海軍工廠、パールハーバー海軍工廠の4箇所のみが存続することになった。現在、それら4箇所の海軍造船所では海軍艦艇のメンテナンスと修理が実施されているが施設の老朽化と熟練技術者不足によって悲劇的状況に陥っている。

アメリカ海軍とともにイギリス海軍の弟子筋に当たる日本海軍でも海軍造船所が設置された。江戸幕府が建設を開始し明治政府が引き継いで1871年に完成した横須賀造船所は翌年には海軍省管轄の造船施設となり1884年からは海軍の横須賀鎮守府直轄となった。その他の鎮守府すなわち呉鎮守府、佐世保鎮守府、舞鶴鎮守府にも造船施設が設置された。それらの施設は1903年からは横須賀海軍工廠、呉海軍工廠、佐世保海軍工廠、舞鶴海軍工廠へと組織が改変され、軍艦の建造や修理メンテナンスを手掛けた。とりわけ呉海軍工廠は世界最大級の造船施設に成長し、日本海軍艦艇建造の中心となり戦艦大和も呉海軍工廠で建造された。ただし、海軍艦艇の建造は三菱重工業長崎造船所、川崎重工業神戸造船所、藤永田造船所、浦賀船渠、石川島平野造船所、三井造船玉野造船所など民間造船所でも実施され、戦艦大和とごう型の戦艦武蔵は三菱重工業長崎造船所で建造された。第二次世界大戦の敗北により日本海軍とともに海軍工廠は消滅した。2025年現在、海上自衛隊の軍艦と補助艦船はすべて三菱重工業、ジャパンマリンユナイテッド、川崎重工業の造船施設において建造され修理メンテナンスが行われている。

共産党独裁国家である中国において、中国海軍は厳密には中国共産党の軍隊ということになるのであるが、その中国海軍も海軍工廠や海軍造船所と言った直営の造船修理施設は保有していない。現在、中国の造船力は圧倒的に世界一の座を占めているが、急速に造船力を伸ばした要因の一つに、多くの民間(軍ではないという意味での民間)造船施設が軍艦の建造と各種商船の建造を共に手掛けるだけでなくそれぞれ造船施設内で軍艦建造と民間船建造を同時進行で実施するというものがある。このことによって軍艦と民間船に共用する技術を分散させずに済むとともに、民間船建造に対する海外からの投資や技術協力を軍艦建造にも流用できるというメリットも生まれるのである。このようにして中国では世界最大級の巡洋艦も、新鋭航空母艦も、すべて民間造船所で建造されている。

以上のように、現在海軍自身が造船施設を直営して軍艦の建造を行っている国は見当たらず、修理やメンテナンスを手掛けている海軍造船所が存在しているのみである。したがって、海洋軍事力の両輪の一つである兵站能力の構成要素のうち軍艦の建造・修理・メンテナンス能力に関しては、それらのほとんどが海洋国家の三要素の一つである「造船力」に属しているというのが現状である。

造船力

海上輸送を盛んに実施するためにも、また海洋軍事力を手にするにも、ともに貿易船や軍艦などの船舶が必要不可欠であることは当然だ。そのため、貿易船や軍艦を確保することが海洋国家には極めて重要である。すなわち、理想的には、海洋国家としては自国で用いるすべての貿易船や軍艦は自国において建造することが望ましいことになる。

とはいえ、大型タンカーやコンテナ船それに特殊な貨物船などの設計・建造技術それに修理やメンテナンスを含めた造船能力を有する国々はさほど多くはない。そのため貿易船の場合は、外国に発注して買い入れる場合が主流になっているのが現状だ。

貿易船以上に海軍艦艇や沿岸警備隊巡視船などの場合はさらに設計・建造能力を有する国は数少なく、それら軍艦の中でも潜水艦や航空母艦などを生み出せる国は極めて少ないのが現状である。したがって多くの国々の海軍では、外国のメーカーに軍艦を発注したり、外国の海軍から中古艦艇を買い入れたり、外国メーカーと自国メーカーによる共同開発や建造を実施するなど、自国のみでの調達以外の方策を方策を採っているのが現状である。

もっとも歴史的には、自国で自らの軍艦を建造する能力が十分発達していないために外国から主要な軍艦を買い入れて海軍を建設し、そのような海軍によって外敵を打ち破った事例もないわけではない。

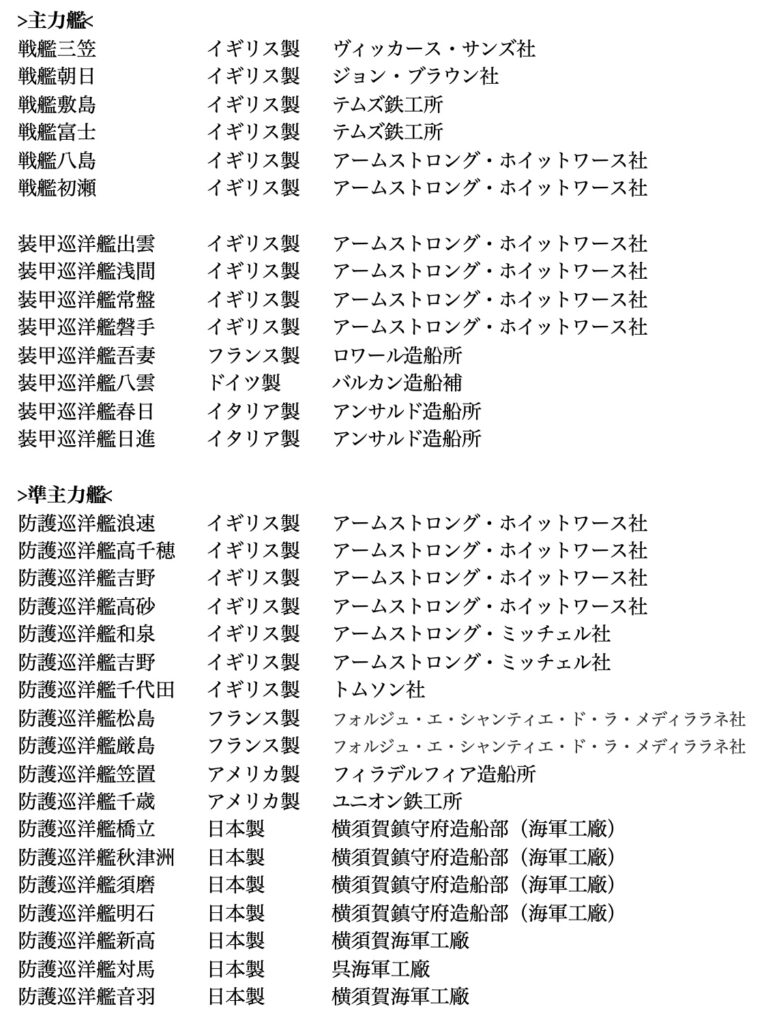

たとえば、日露戦争以前の日本は最新の戦艦や巡洋艦といった大型戦闘艦を建造する技術力を持ち合わせていなかった。そのため同盟国であったイギリスに新鋭軍艦を多数発注するとともにフランス、ドイツ、イタリア、アメリカの軍艦を購入して、強力な軍艦を取り揃えていたロシア海軍との対決の準備をなしたのであった。結局、日露戦争において日本海軍はロシア海軍を撃破したのであるが日本海軍の主力軍艦の多くがイギリス製であった。

日露戦争の事例が物語っているように、海軍の戦力構築・維持のために外国から軍艦を調達することによって海軍力を増強することは可能である。しかし、それはあくまでも同盟・敵対関係が自国にとって有利な状況下にある場合や、平時が続いている場合に限られるのであり、自国が関係する戦争や第三国間の戦争が勃発した場合に、外国からの軍艦調達が途絶してしまうであろうことは十二分に想定できる。

したがって、可能な限り自国で軍艦を建造する能力、艦艇の設計、建造だけでなく、艦艇に積載する各種装置や兵器・武器類、それに情報処理装置や通信装備、また鉄鋼などの基礎材料製造能力、それに修理やメンテナンス能力をも含めての造艦能力を自国自身で保持していることは、いかなる海洋海洋国家にとっても理想的条件ということになる。