地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本コラムでは海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

地政学と国防DNA

本コラムの主題である「海洋国家」が国際政治や軍事の分野で取り上げられる場合、地形的な国家の分類とは別の分類法で定義されることになる。しかしながら、しばしば現在の日本のように地形的分類での島嶼国家、すなわち国土の周囲がすべて海で囲まれているという理由で海洋国家として論じられてしまう場合もある。

しかしながら国際政治や軍事の分野で用いられる国家の分類は、地形的な国家の分類と関連しているものの一致しているわけではなく地形的要因に地理的要因や通商的要因それに軍事的要因などを加えて決定される。このような国家の分類は地政学的分類と呼ばれる場合が多い。ただし、ここで明らかにしておかなければならないのは「地政学的」あるいは「地政学」という語である。

地政学とは「思考の枠組み」

地政学の語源はドイツ語であるが、それを日本語に直訳する際に地理学の「地」と政治学の「政」を組み合わせた造語が「地政学」である。すなわち、諸国家の地理的環境(それを研究するのが地理学)が国際関係(それを研究するのが政治学、より厳密には国際政治学)に及ぼす影響を分析する学問ということになる。

ただし地政学は、政治学や社会学や経済学などの社会科学(理論+方法論+データ=科学)と比べると、未だに学問としては発達途上段階にあり、国家機関における政策立案や民間企業でのリスクマネージメントに対して「科学的に見える理由付け」を与える「考え方の一つ」と認識すべきである。

すなわち地政学とは、個々の国家が有する地形的特徴や他の諸国との位置関係といった地理的条件をもとにして、他国との関係とりわけ外交と軍事を両輪とする国際政治関係のあり方を考察し行動方針を決定する「思考の枠組み」ということになる。そのため、いまだに様々な「思考の枠組み」としての「地政学」が乱立していると言っても過言ではない。

〝征西府〟が依って立つところの「地政学」とは「海洋を利用あるいは支配するという視点を基本に据えて国際情勢を分析し国防外交方針を策定するための思考の枠組み」ということになる。したがって「海洋地政学」と呼称した方が適当であるといえよう。

海洋地政学と呼びうる「思考の枠組み」の原型は、イギリス海軍がその前身の時代をも含めて永年にわたって蓄積した経験から構築された。やがて、20世紀初頭からはアメリカ海軍に引き継がれて、現在もアメリカ海軍やイギリス海軍はもとより多くの国々の海軍に留まらず政府機関や民間企業などででも、国際情勢を分析して戦略や行動方針などを策定するための基本的な姿勢や重要な視点を提供しているのである。

原初的な地政学

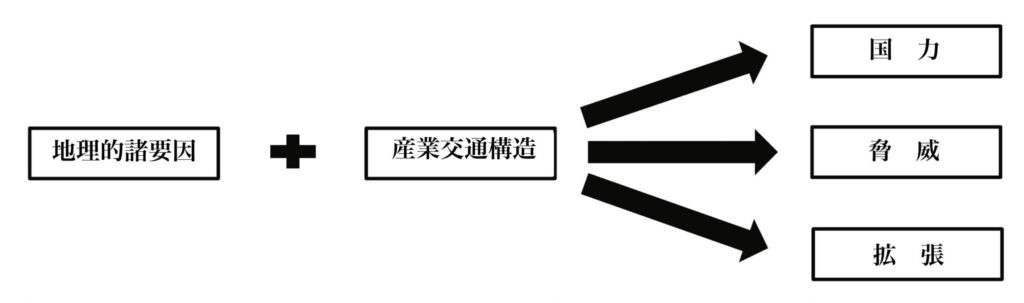

最も原初的な地政学は地形的特徴や個々の国々の位置関係ならびに気候や天然資源分布状況などの地理的諸要因と、それらに直接規定される産業形態(農業、酪農、漁業、鉱業、商業、工業など)や交通手段(陸上輸送、河川運送、沿岸海運、近海海運、遠洋海運など)といったそれぞれの国家にとって与件とみなせる諸条件が、国力(軍事力、対外政治力、経済力など)、脅威(脅威への対処すなわち国防戦略)、拡張(外国や国際社会に対して勢力を拡大させようとする意図)といった国際政治活動にどのような影響を与えているのかを理論化しようとした。

たとえば、「周囲を海に囲まれた比較的小さな島国で、ヨーロッパ大陸から幅の狭いイギリス海峡で隔てられているといった地形的諸要因を有しているイギリスは、海に囲まれているが故に本来的に沿海・近海での漁業と海運が盛んであった。天然資源に乏しいだけでなく国土の広さも狭小であり市場に限りがあったため資源獲得や交易範囲を拡大するために遠洋への海運を発達させた。また海に囲まれているが故に、外敵の脅威に対しては海軍力の充実に努力を集中させることができた。そのため強力な海軍力と発達した海運力を駆使して世界中の海を渡って貿易拠点や植民地を獲得し強大な大英帝国となったのである」といった説明がなされたのである。

ただし、単純に地理的諸要因ならびに産業・交通といったそれぞれの国家にとって本来的に与えられている与件的条件と、国際政治活動を単純に直結させてしまうと説明が破綻する場面に遭遇する。

たとえば上記のイギリスの例の場合、イングランド時代から現代に至るまでイギリスは常に大国(軍事力も経済力もともに強大な国家)であり続けているわけではない。16世紀当時大国であったスペインの無敵艦隊(アルマダ)との戦いに勝利しエリザベス女王(一世)の時代には、強大なスペインやフランスに比べるとイギリス(イングランド)はまだまだ弱小国であった。イギリスは、17世紀中頃から18世紀後期にかけて断続的にオランダと戦った英蘭戦争に勝利した頃から大国としての地位を掴み始め、ビクトリア女王(1837年に即位)時代から第一次世界大戦期までの期間には世界に君臨する超大国(いわゆる大英帝国)となったのである。第一次世界大戦そして第二次世界大戦を経てイギリスは超大国の地位を失ったものの、現在も大国の一つとみなされている。

このような変遷を通して、植民地や海外拠点といった付加的な地形的ならびに地理的条件が変化することは生じたものの、イギリスの本拠地はグレートブリテン島であることは不変であった。しかしながら、時代の変化と共に海軍や海運で用いる艦船や武器それに航海技術や通信技術などが進展し、それに伴って海外への進出距離は延伸し、移動速度は短縮し、戦闘方法や交易方法も変化した。その結果、イギリスは大国となり、超大国となり、そして超大国の座から降りたのであった。

このような変遷はイギリスに限ったことではない。イギリスと違って陸上交通が交易や軍事の主たる移動手段であったロシアやドイツなどでも、徒歩や馬が中心の時代から、鉄道が登場し、トラックをはじめとする各種車両などが多用されるようになり、現在は高速鉄道網や高速自動車道路網も整備されるに至っている。そのような技術的進化が交通手段や産業の形態を変遷させることによって、国力や軍事バランスの変化をもたらしているのである。

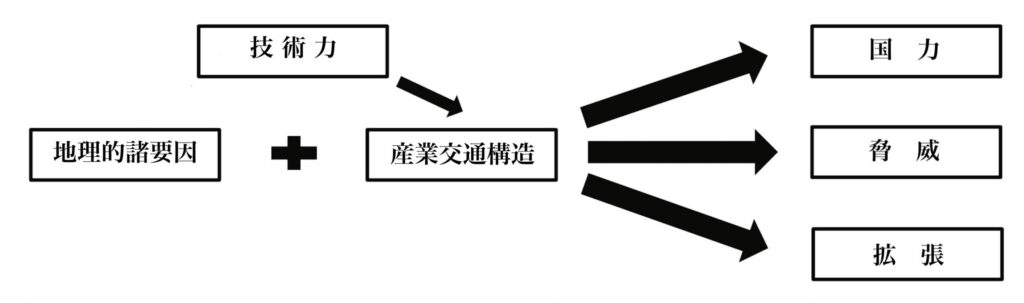

ようするに、与件としての様々な地形的ならびに地理的諸条件だけで国際政治活動が規定されているのではなく、それらの与件としての諸要因やそれらと直結している産業・交通形態というほとんど不変の前提条件に、常に変化し続けている科学技術や工業生産力という変数を加えたうえで、国際政治活動との関係を考察するという方法が、やや進化した地政学の基本的姿勢となったのである。

国防DNA(国防思想における伝統的気質)

国家に地理的諸要因のため本来的に備わっている与件的諸条件に、科学工業技術の変遷を加味してそれらの諸条件と国際政治活動の関連性を観察し分析することによって「やや進化した地政学」が導き出されたといっても、19世紀中頃から20世紀にかけてヨーロッパそしてアメリカで発達したそのような地政学の主たる考察対象は西洋諸国であり、研究や理論形成の担い手は主として西洋人であった。

すなわち原初的地政学は西洋(スウェーデン、ドイツ)で西洋人(キリスト教徒、白人)によって生み出され、引き続いて西洋(イギリス、ドイツ、フランス、アメリカなど)で西洋人によってやや進化した地政学へと発展させられ、主として西洋諸国(イギリス、アメリカ、ナチスドイツ、例外的に一時期の日本)で対外政策立案などに用いられてきた。

そのため、西洋諸民族の間にある程度共通して受け継がれてきた国際関係とりわけ国防思想における伝統的気質、あるいは〝国防DNA〟、とも呼びうる共通要素が、地政学の考え方に大きな影響を与えてきたと考えられる。

ちなみに国防DAN(国防思想における伝統的気質)とは、例えば次のようなものである。

西ローマ帝国滅亡後、ユーラシア半島の西端に位置するヨーロッパでは古来より多数の国家がひしめき合って興亡を重ねてきたが、他国や異民族に敗北すると国家は消失し、民族は奴隷にされてしまうという歴史が繰り返されていた。そのため基本的に他国・異民族は敵であり、自らの国力(軍事力・経済力・技術力)を高めて、他国や異民族に侵略されないようにし、可能な限り外部勢力を牽制し、機会があれば自らの領土を拡大し、場合によっては他国を併合してしまう、という弱肉強食の国際関係がごく普通の状態であった。

そのため、西洋諸国そして西洋諸民族では、他国や異民族を基本的には敵とみなし、周辺にひしめいている敵から自国や自民族を守るために自らの軍事力を可能な限り強化しようとした。そして、機会があれば他国の軍事力、経済力、対外的影響力などを弱体化させるための外交を展開し、自らの利益になる場合には同盟関係を築き、同盟が不要になったら裏切ってでも破棄するといった合従連衡策を国際関係の自然な姿と考えざるを得なかった。結果として、そのような経験が国家的DNA

ならびに民族的DNAにすり込まれてきたのである。

これに対して、たとえば日本民族は外国・異民族の侵略を受けた経験が極めて乏しく国家そのものが滅亡する瀬戸まで追い詰められたのは第二次世界大戦でアメリカの原爆攻撃までをも被って完全に敗北した時だけである。ただし古代や中世のヨーロッパと違って20世紀の国際社会では、戦勝国による復讐裁判や憲法の押しつけなどは行われたものの、日本民族が奴隷の地位に転落させられることはなかった。それどころか、アメリカ自身の国際影響力増進のためとはいえ、戦勝国アメリカは敗戦国日本に対する食料や物資の支援まで行った。そのため、目に見える形での隷属を強いられなかった日本民族には西洋諸民族のように他民族を基本的には敵とみなす意識が芽生えることはなかった。

注:〝征西府〟小冊子シリーズ「国防DNA(国防思想における伝統的気質)の形成と継承:イギリス編」「国防DNA(国防思想における伝統的気質)の形成と継承:日本編」に国防DNAに関する具体的事例が記述してあります。

19世紀から20世紀前半にかけての伝統的な地政学の分析対象が主として西洋諸国家であり、それらの地政学の担い手も主として西洋人であったため、西洋諸民族の間で共通して受け継がれてきた国防思想における伝統的気質が地政学的分析に影響を及ぼしていても、変数として考察する必要はなく共通分母として切り捨ててもかまわない存在であった。

しかし、日本が西洋諸国の予想に反して大国ロシアとの戦争に打ち勝ち強力な海軍国として西洋中心に築き上げられてきた国際社会に参入して以来、地政学的考察が西洋諸国だけに集中できない状況となった。そして、地政学の担い手も西洋人に独占される時代は幕を閉じたのだ。そのため、たとえば上記の簡単な例のように西洋諸民族と日本民族の伝統的気質が好戦的と平和的といったように異なっているように、国防思想における伝統的気質は変数として地政学的考察に加えなければならなくなったのである。

それに加えて、第一次世界大戦とそれに引き続く第二次世界大戦を経て国際連合に代表されるような世界中の諸国家によって構成される国際機関が誕生するに至り対立や制覇よりも協力や共存の側面が重要になってきた。そのような国際社会の変化に伴って、さすがに上記のような伝統的気質に染まっている覇道主義に立脚してきた西洋諸国においても、国際政治活動の目的に諸国間における「協調」の構築と維持を盛り込まざるを得なくなった。

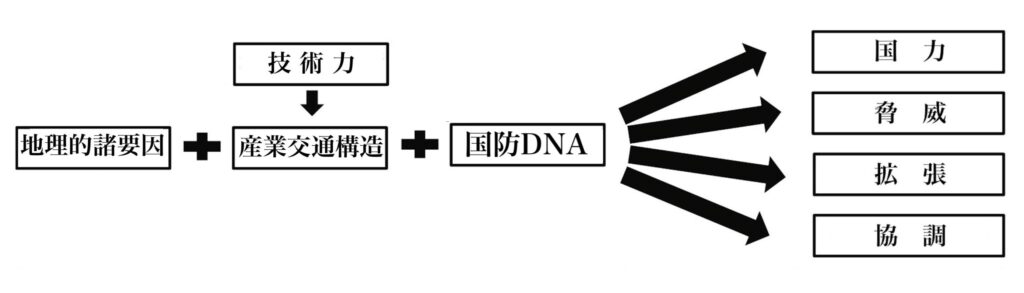

その結果、現代的地政学すなわち「個々の国家の地理的条件を出発点として、他国との関係とりわけ外交と軍事を主たる両輪とする国際政治関係のあり方を考察し行動方針を決定する『思考の枠組み』」の基本的構造は附図<現代的地政学概念図>のように変貌したのである。