地理的、経済的、国際政治的な諸与件に鑑みると、海洋国家として国際社会を生き抜かなければならない日本の国防は、重武装永世中立主義に立脚するべきであると〝征西府〟は考えている。その根拠を議論するにあたって、まず明らかにしておかなければならないのは、海洋国家という語の概念である。というのは海洋国家という語を単に「海に囲まれている国」といったふうに理解していたのでは、海洋国家の国防を論ずることができないからだ。本小冊子では海洋国家についての社会科学的定義を記述する。

原則が存在する海洋防衛戦略

陸上防衛戦での戦場は広い平野であったり、森林であったり、山岳地帯であったり、深い峡谷であったり、狭い盆地であったり、と変化に富んでいるだけでなく、似通った地形であっても、たとえば平野といっても草原であったり、湿地であったり、砂漠であったり、村落が点在していたり、大きな都市が存在していたりと千差万別である。また、軍隊の移動に用いる事ができる道路や鉄道の有無や整備状態、進路周辺の土壌の良し悪しや、進軍の障害となる急峻な山岳や深い峡谷や大河の有無など、まさに陸上防衛戦は多種多様の土地において戦われることになる。

例えば世界各国中で最も長い陸上国境(22117km)と隣接国(14ヶ国でロシアと同数)有する中国の陸上国境防衛戦を考えてみよう。国境で軍事衝突をしばしば繰り返しているインドとの国境は山岳高地であり、かつて軍事衝突が起きたベトナムとの国境は亜熱帯ジャングル地帯であり、ロシアのシベリア地方との国境は大河と草原地帯で冬季は全面凍結する極寒の地であり、モンゴルとの国境は大草原と砂漠地帯であり、キルギスやタジクスタンの国境には険しい山岳地帯が横たわっている。そのため中国人民解放軍の陸上国境防衛戦略はそれぞれの方面ごとに多数策定する必要があり、それらの戦略遂行のために異なった軍備を整備する必要が生じる。

このように中国は長大な国境を有するがために多種多様の地形や地質や気候条件に対応した数多くの陸上防衛戦略が必要となるわけであるが、当然のことながら地形や地質や気候条件が様々な世界各地の国々の陸上防衛戦略はそれぞれ独自の地理的条件に適合したものとならざるを得ず、万国共通の陸上防衛戦略の原理原則は有りえない。

陸上防衛戦と同じく海洋防衛戦での戦場である海洋も、海水温の違いや海流の向きや強弱など千差万別であり、どこの海での戦闘も同じ条件であると言うわけではない。

とはいうものの、海洋での戦闘は水上、水中、それに海の上空での軍事衝突である以上、艦艇・船舶・航空機を用い、海上すなわち水面そのものには地形というものはなく、潜水艦以外はいずれもその身を敵味方に露出せざるを得ない状況で交戦する、という条件は共通している。

そのため海洋防衛戦略には島嶼海洋諸国(といっても主としてイギリスということになるのだが)や古今東西の島嶼を巡る数多くの戦例から導き出せる原則が存在している。〝征西府〟ではこのような海洋防衛戦略における基本的原則を〝海洋防衛戦略原則〟と呼称する。

伝統的なイギリスの防衛原則

現代まで命脈を保ち続けている海洋防衛戦略鉄則の原型はイギリス(厳密にはイングランド、以下イギリス)で誕生した。ヨーロッパ諸国から海を隔てたグレートブリテン島に位置しているイギリスでは、古来より自らヨーロッパ本土に軍勢を送って攻め込まない限り外敵は海を渡ってグレートブリテン島に侵攻してくる勢力と、イギリスの海洋交易を海上で襲撃する勢力に限られていた。そのため、自らの国土すなわちグレートブリテン島と国益を守るための防衛原則が生み出された。イギリスではこの防衛原則に遵った形で海軍力が整えられていったのである。

イギリスで誕生した海洋防衛戦略鉄則の原型としての防衛原則:

グレートブリテン島の防衛は海洋において決着を着けるべきであり、敵侵攻軍は一歩たりとも我が海岸線への上陸を許さず、敵侵攻軍は海上において撃退しなければならない。

数百年に渡ってイギリスではこの防衛原則こそがイギリス本国すなわちグレートブリテン島を外敵から守るとともに海洋交易をも保護するための国防基本方針として深く浸透し、まさにイギリスの国防DNAとして今日まで継承されている。(〝征西府〟小冊子シリーズ「国防DNAの形成と継承:イギリス編」参照〜近日中に公開)イギリスでは伝統的にこの防衛原則に固執してきているため、自然の成り行きとして海軍(現代的には海洋軍事力)が国防の主力とみなされ続けているのである。

国防三線

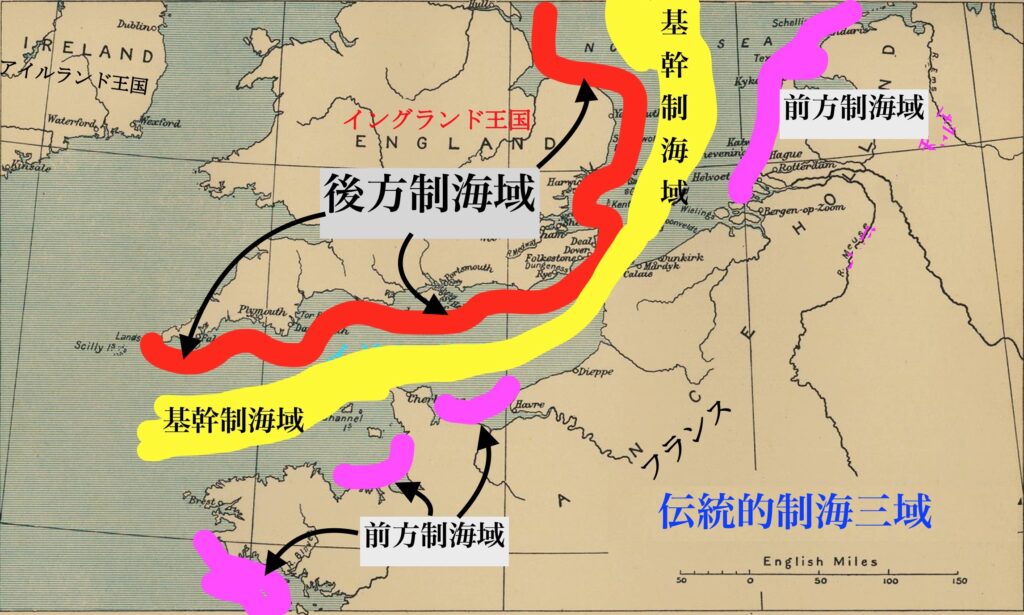

イギリスで誕生して、スペインやフランスそしてオランダなどの大陸諸国との海洋戦に明け暮れていた帆船軍艦の時代において形成されていったイギリスの防衛原則において、外敵を海洋で打ち破るに際しては

1:できるだけ遠方の海域で外敵を撃破する、すなわちフランス、スペイン、オランダなど敵の沿岸海域において敵侵攻軍を打ち破る、あるいは敵の海岸直近にまで接近し港湾に停泊している敵艦船や造船施設を砲撃したり、場合によっては上陸部隊を送り込んで敵の陸上施設まで破壊する。

2:敵の沿海域すなわちヨーロッパ大陸沿岸海域と我が沿海域すなわちグレートブリテン島沿岸海域の中間に横たわる海峡海域の中間部付近で敵侵攻軍を打ち破る。

3:最悪の場合でも、グレートブリテン島沿岸域海域で敵侵攻軍を撃退し、グレートブリテン島自体には絶対に上陸させない。

といった防衛戦を実施する海域の目安が形成された。このような目安を理論化したのが伝統的なイギリスの国防三線と呼ばれる図式的防衛ラインである。

【伝統的なイギリスの国防三線】

第一国防線:ヨーロッパ大陸沿岸域に設定する

外敵によるイギリス侵攻の気配を探知したならば、大陸沿岸域に海軍を派遣して敵の軍艦や港湾それに軍艦建造所などを襲撃し、敵の侵攻能力を叩き潰してしまう。このようにして、敵に物理的にイギリスを侵攻できなくしてしまうのである。

第二国防線:大陸とイギリスの間に横たわる海洋上に設定する

敵侵攻軍が進発してしまったならばビスケー湾、ケルト海、イギリス海峡、それに北海などで敵艦隊を迎撃しイギリス沿岸海域には近寄らせない。また、アメリカ植民地から大陸諸国への食糧などの補給などを遮断するため、大西洋や地中海でも敵船を捕捉する。

第三国防線:グレートブリテン島沿岸海域に設定する

敵が沿岸海域まで接近してきた場合でも、敵がイギリスの海岸へ上陸することを絶対に阻止するために、軍艦のみならずあらゆる船舶を投入して敵を海岸に寄せ付けないようにする。同時に、沿岸砲台から敵を砲撃して撃退する。

第三国防線が突破され敵に上陸侵攻をゆるしてしまった場合は、国防戦に敗北したことを意味する。

海洋防衛戦略原則

島嶼海洋国家であるイギリスで誕生した防衛原則は海洋国家に不可欠な海洋防衛戦略にとっても原則たりうる普遍性を持っている。なぜならば、完全なる島嶼国家であったイギリス自身の経験のみならず、古今東西の島嶼を巡る攻防戦の数々の戦例は、イギリスの伝統的な国防戦略の鉄則は島嶼(小さな離島からグレートブリテン島や日本のような島嶼国家をも含む)の防衛にとっても極めて有効な鉄則であることを物語っているからだ。そのため、イギリスの伝統的な国防戦略の鉄則は、海洋防衛戦略にとっても基本的原則であるとみなすことができる。そこで、上記のイギリスの伝統的な防衛原則をより普遍的な海洋防衛戦略の基本的原則、すなわち〝海洋防衛戦略原則〟に読み換えると下記のようになる。

【海洋防衛戦略原則】

海洋防衛戦略の目的は、海洋から押し寄せる外敵を海洋上において撃退し、自国の領域には極力侵入させず、自国の海岸線には一歩たりとも上陸させないようにすることを原則とする。

海洋から迫りくる外敵は海洋上で撃退して我が国土には決して上陸させないという海洋防衛戦略原則に遵うならば、海洋から接近してきて国土に侵入した外敵侵攻軍と戦闘を交えるという状況は、国防戦に敗北した場合にのみ生起することになる。そして、海洋上での防衛戦で敗れたならば停戦交渉という外交段階に移行することが想定されており、実際には国土内部での戦闘は発生しないことが前提となっている。

しかしながらこの鉄則は、海洋上での防衛戦の敗北していなくとも、ごく少数の外敵侵攻部隊に上陸されてしまう可能性までを完全に否定しているわけではない。そのため、そのような小規模な敵侵攻上陸部隊を海岸地域において内陸側と海洋側から挟み撃ちにするために必要と思われる規模の少数ながらも精強な陸上戦力が用意される必要がある。

ただし、このような国土内の海岸地域での戦闘は、あくまでも海洋での防衛態勢に若干のほころびが生じていて、極めて規模の小さな外敵に上陸を許したしまった場合であり、そのための陸上戦力は、陸上国境から押し寄せる外敵を撃退するための陸上防衛戦略を実施するために必要となる陸上戦力に比べると極めて小規模であり、あくまで海洋軍事力にとっては付随的な位置を占めるに過ぎないのである。

制海三域

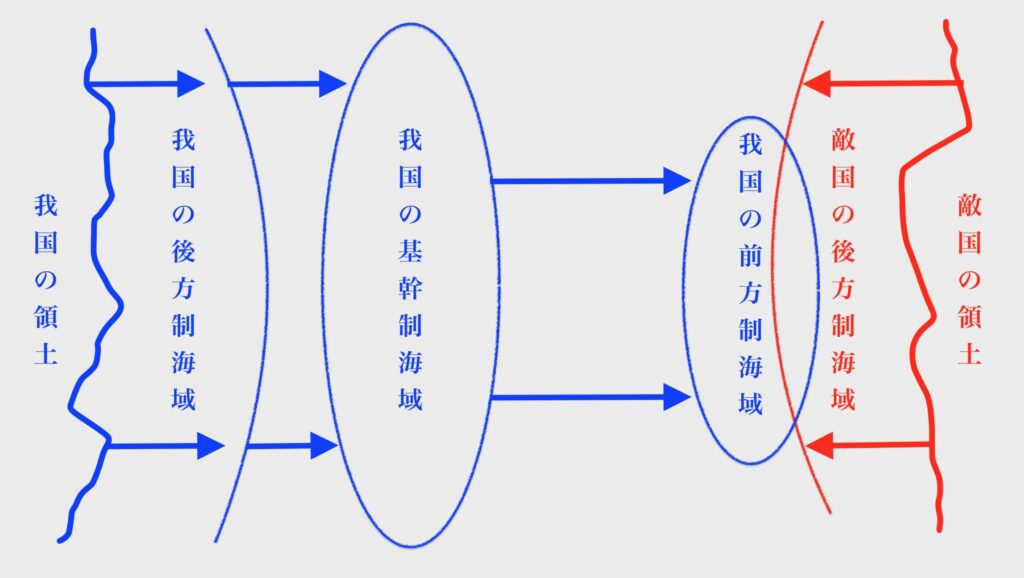

海洋防衛戦略原則の基礎となった伝統的なイギリスの国防原則には、その原則を図式化した国防三線が存在した。それと同様に、より普遍的な海洋防衛戦略原則の地理的指針として可視化した概念が「制海三域」である。

〝征西府〟は、自国の海洋軍事力によって敵対する国の海洋軍事力や国際テロリストあるいは海賊など外敵による敵対行動を制圧し排除して自国の軍事的優勢を維持することができる海域を「制海域」と呼称する。その制海域を自国からの距離によって三つの段階に分類したものが「制海三域」である。

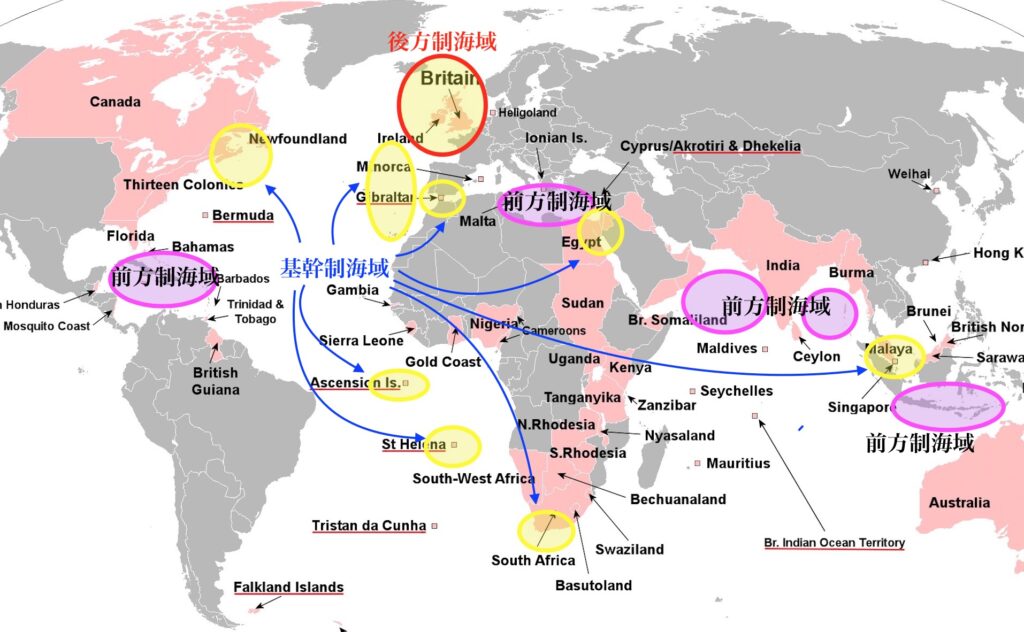

(1)前方制海域

海外の自国の権益となる前進拠点や保護国や植民地などに近接する海域で、通常はわが海洋軍事力が軍事的優勢を手にしているわけではないが、有事に際してはわが海洋軍事力によって敵対勢力を排除し軍事的優勢を確立しなければならない海域。

(2)基幹制海域

自国の領域に対して侵攻してくる敵海洋軍事力を迎え撃つため、わが海洋軍事力によって軍事的優勢を必要十分な期間にわたって確保することができる海域。国防戦においては、この制海域での迎撃こそが防衛戦の中心となる。

(3)後方制海域

自国の領域に対して侵攻してくる敵海洋軍事力を迎え撃つための最後尾の海域、すなわち最も自国の領域側に位置する制海域である。この制海域が突破されると迎撃戦は危殆に瀕して、停戦あるいは降伏を模索しなければならなくなる。

海洋防衛戦略原則と国防DNA

国防戦略というのは、人間の思考活動によって生み出されるものであるから、本コラム#02で述べた現代的地政学の枠組みを構成している「国防思想における伝統的気質」すなわち〝征西府〟が〝国防DNA〟と名付けた精神的要素に規定されざるを得ない。もちろん国防戦略を生み出すにあたっては、彼我の地形的条件、彼我の技術レベルなどを考慮しなければならないのは当然であるが、もっとも根強い影響を受けるのが自らの国防思想における伝統的気質、国防DNA、なのである。

たとえば、長い歴史を通して日本社会に浸透している国防DNAに「外敵が我が国土(歴史的には九州北部沿岸域であった)に攻め込んできても精強な防衛軍によって撃退する」というものがある。一方、イギリスに浸透している国防DNAには「外敵は海軍によって海洋で打ち破る」というものがある。このイギリスの国防DNAは、グレートブリテン島防衛を巡る長年の歴史的経験から、上述した防衛原則とともに生み出され定着してきたものである。

このように日本では海を越えて侵攻してくる外敵は海岸線や沿岸地域の内陸における陸上戦で撃退するという国防DNAが、イギリスには海を越えて侵攻してくる外敵は海上における海洋線で撃地するという国防DNAが数百年に渡る歴史によってそれぞれの社会に浸透した結果、イギリスで誕生し形成されてきたイギリスの国防原則とそれを原型とする海洋国家防衛戦略原則を日本に導入する場合、日本社会に浸透している日本自身の国防DNAと大きな軋轢を生じてしまうことになる。

国防DNAは個々の国ごとに長い歴史を通して形成された、まさに伝統的なものであるため、それぞれの国で国防戦略を策定する際に極めて大きな影響を与えることになる。しかしながら、歴史の流れとともに船舶や軍事技術それに通信技術なども大きく変化するとともに海洋を越えて接近してくる外敵そのものも変化しており、必ずしも自国で形成されてきた国防DNAが現在における軍事環境に適合しているとは限らない。

したがって、一国の国防戦略を構築する際には国防DNAに拘泥することによって地理的条件、経済的状況、政治的環境、軍事情勢、技術レベルなどの分析が歪曲されないように慎重な姿勢が必要となる。

とりわけ海洋防衛戦略には古今東西の歴史的経験から導き出された理論的裏付けがある基本的原則すなわち海洋防衛戦略原則が存在する。いかなる海洋国家といえども、国防戦略を策定するに際してはくれぐれもこの原則が国防DNAによって捻じ曲げられないようにしなければならない。