本コラムの著者、カール・O・シュスター大佐(アメリカ海軍、退役)は、アメリカ海軍太平洋艦隊司令部ならびにアメリカ太平洋軍司令部などで中国海軍と対峙し、太平洋軍統合情報センター作戦部長を務めた後退役し、アメリカ海軍大学校と提携しているハワイパシフィック大学軍事外交プログラムで教鞭を取っていた。長らく中国海軍戦略の分析に携わってきたため、中国の領有権拡張戦略にも精通しており、BBCやCNNなどでもコメンテーターを務めている。本コラムはシュスター大佐がアメリカ海軍将校たちや大学院生たちに語っている内容をコンパクトにまとめて征西府に寄稿したものを翻訳したものであり、内容に関して征西府は一切手を入れていない。また、今回から3回にわたって掲載する本コラムの内容はシュスター大佐の見解であり米海軍や米軍そして征西府の見解というわけではない。

領土侵略を正当化するために歴史を詐称する中国(3/3)

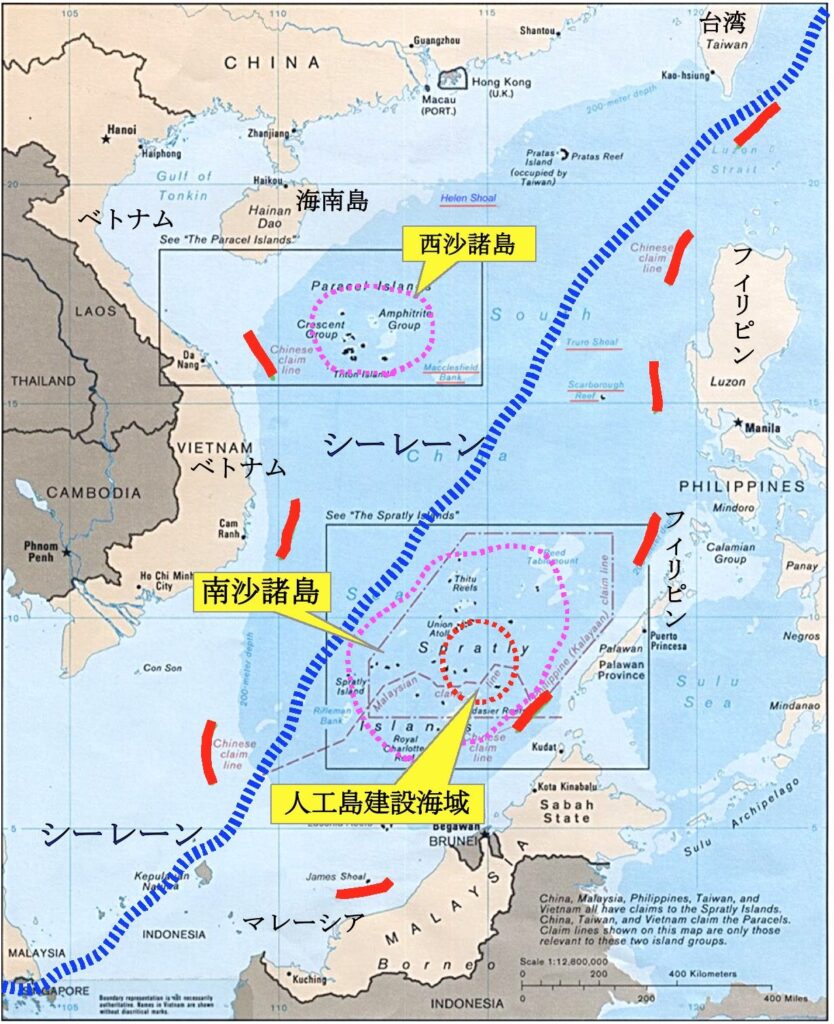

中国は海洋権益の主張も拡大している。中国共産党政府は建国当初から9本の破線を公然と主張していたが、50年代から60年代にかけてはその主張を力強く追求することはなかった。それが1974年1月、中国が南ベトナムからパラセル諸島南部を奪取し、その後、南シナ海で統一ベトナムの3つの島を占領したことで一変した。

さらに、アメリカがフィリピンから撤退してから2年以内に、中国軍は南シナ海東部のフィリピンの4つの岩礁を占領した。中国は2011年にスカボロー諸島を占領しようとしたが、フィリピン海軍に阻止された。しかし、中国の海上民兵と沿岸警備隊は、フィリピンの漁民や軍隊が同魚礁やその周辺海域に立ち入ることを拒否し続けている。国連仲裁裁判所が2016年、この小島とその周辺海域はフィリピンのものであると裁定したにもかかわらず、このような状態が続いている。

中国政府が自らの行動を正当化するために用いる歴史は、南シナ海の島々と海域が常に中国の一部であったという虚構に基づいている。実際、1660年代から70年代にかけてこの海域を航行したスペインやヨーロッパの船舶を食い物にした明の反乱軍で海賊の国姓爺(鄭成功)が一時的に存在しただけで、中国がこれらの島々を統治した歴史はない。1682年に満州族(清朝)が国姓爺の後継者を破り、10年後に台湾全土を征服したとき、彼らは南シナ海の島々を占領統治しようとしなかった。

これまでのところ、南シナ海における中国の脅迫はフィリピンとベトナムに限られているが、中国は南シナ海全体に対する領有権を主張し続けている。北京は最近、その領有権をインドネシアのナトゥナ海とマレーシアのボルネオ島沖にまで拡大した。海上民兵と沿岸警備隊は該当国と対峙すると撤退するが、侵犯行為は続いている。

中国は東シナ海でも同様の戦術をとっているが、より抑制的だ。中国が日本の尖閣諸島に対する領有権を表明したのは、同諸島に石油が埋蔵されているとの報告があり、アメリカが1972年に琉球を日本に返還してからである。それから3年以内に、中国政府はこれらの無人島は常に中国の一部であったと主張し、それ以来、海上民兵と沿岸警備隊の存在を拡大しており、中国の主張はすぐに拡大するかもしれない。

中国政府が領有権を主張しようとすると、中国学術界は突然、その主張する地域が常に中国の一部であったという証拠を発見する。 次は何だろう?中国が国境を受け入れていると考えている人は、ブータンとロシアのケースを考慮する必要がある。もし中国政府が新たな領土を奪おうとし、それで逃げ切れると考えるなら、既存の協定は暫定的なものであり、「新たな証拠 」に基づく再交渉が必要だと宣言するだろう。

それを防ぐために、近隣諸国は2つのことをしなければならない。第一に、国境や領海に目を光らせ、自国領土内での中国の活動を画像や映像で公表すること。第二に、近隣諸国が団結し、共同防衛のための協力関係を模索することである。今のところ、中国は逃げ切れるときにしか行動しない。フィリピンに対する脅迫は暴露され、その暴露によって、中国は束縛され、抑止されていると感じている。中国政府はフィリピンへの脅迫を諦めたわけではないが、何度か手を引いて行動を計算し直さなければならなかった

中国の戦術は変わっても、全体的な目標は変わらない。近隣諸国を犠牲にしてより多くの領土と資源を得るために、歴史を調整し、必要に応じて約束を破るのだ。